Réseaux d’Elevage lait

67 élevages pour 11 systèmes en Normandie

Les Réseaux d'Elevage pour le Conseil et la Prospective ont produit depuis les années 1980 de nombreuses références sur les systèmes de production de ruminants. Toujours d’actualité, avec une méthode d’acquisition de références toujours aussi pertinente, le dispositif s’est rénové en 2007 et s’est mis en place à l’échelle de la Normandie.

Le réseau d’élevage est un dispositif d’acquisition de références à partir de suivis d’exploitations choisies sur des critères précis. Cette action de recherche très “terrain” est réalisée en collaboration étroite entre l’Institut de l'élevage qui assure la méthodologie et la coordination de l’action et les Chambres d'agriculture départementales qui réalisent les suivis et les actions de valorisation.

Une contribution à un observatoire national

Au cours de l’année 2005, une réflexion nationale s’est mise en place entre financeurs nationaux et les partenaires de l’action. Le groupe de travail était chargé de définir les nouveaux objectifs et les perspectives pour la période 2007-2013. Cette réflexion a conduit à une rénovation du dispositif et à de nouveaux choix de systèmes à suivre sur la base d’une typologie nationale. L’objectif, au delà de la production de références pour les besoins régionaux, est aussi d’avoir une image de la ferme France sur les filières d’élevages ruminants. Ces suivis financés par l’Office de l’élevage se complètent d’autres suivis financés eux par les Conseils régionaux.

Les systèmes retenus pour la Normandie permettront de connaître et décrire les modèles de production dominants sous forme de “cas types”. Ces publications constituent des outils indispensables pour les travaux de prospective et de simulations qui servent aux éleveurs, enseignants, prestataires de conseils et responsables professionnels.

Un dispositif à l’échelle de la Normandie

La première conséquence de cette rénovation, est le regroupement des deux régions Haute et Basse-Normandie au sein du même dispositif. Ce regroupement permettra d’élargir la gamme des systèmes observés plus marqués par l’élevage spécialisé en Basse-Normandie et par les systèmes polyculture-élevage en Haute-Normandie.

La région compte à ce jour 4 réseaux d’élevages portant sur les filières animales bovins lait, bovins viande, ovins et plus récemment un dispositif s’est également mis en place sur les systèmes équins.

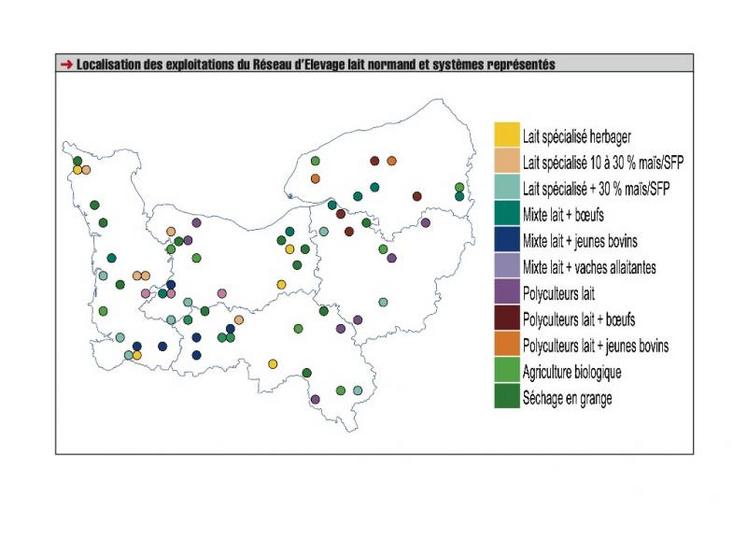

Pour la filière bovins lait, le réseau regroupe 67 exploitations couvrant 11 systèmes différents (carte ci-dessus).

Les systèmes se définissent selon leur degré de spécialisation, les dimensions structurelles, leurs localisations géographiques, leurs combinaisons de productions, la structure de la main d’œuvre, etc.

Il s’agit donc, avec un minimum d’exploitations, de couvrir la plus grande diversité de situations possibles.

Le suivi d’exploitation c’est un travail en tandem d’un technicien avec un éleveur. Les observations, les enregistrements qui se réalisent au cours des différentes visites se complètent d’échanges sur les motivations, les savoir-faire, les connaissances des éleveurs. La référence n’est donc pas seulement chiffrée, elle est aussi très qualitative. Toutes les dimensions des exploitations sont prises en compte. Les trajectoires techniques, les résultats économiques sont particulièrement étudiés ainsi que les questions envi-

ronnementales, le travail, la

durabilité, les consommations d’énergie, la production de gaz à effet de serre, etc. Pour certains de ces domaines, les fermes de références permettent de tester certaines méthodes d’analyse et de quantifier les niveaux de performance.

Un choix rigoureux et ciblé

Les exploitations qui participent à cette action de recherche ne sont pas choisies au hasard. Elles doivent correspondre aux choix préalables des systèmes à étudier pour la région, être volontaires pour un suivi pluriannuel (4 à 5 ans en moyenne), accepter de communiquer tous leurs résultats et répondre à un niveau de performance minimal. En effet, ces exploitations doivent permettre d’élaborer des références. Elles doivent donc se distinguer par la cohérence de leur système (parfaite adéquation entre moyens de production, objectifs de l’éleveur et moyens mis en œuvre) et une performance technico-économique au dessus de la moyenne. En général, il est recherché des exploitations dont l’excédent brut d’exploitation (EBE) sur produit brut hors main d’œuvre est supérieur à 40 - 45 %.

Pour chaque système à étudier, il est recherché un minimum de 5 exploitations. Cet effectif suffit, si le recrutement est homogène, à l’élaboration d’un cas type mobilisable à des fins de simulations et permettant de décrire la logique et les performances moyennes du système.

Des références sur de nombreux domaines

L’approche globale qui est historiquement déployée dans le suivi des exploitations permet d’étudier toutes les dimensions des exploitations et d’y développer différentes méthodes d’analyses. Les enregistrements et observations sont stockés annuellement pour chacune d’entre elles et donnent lieu à de multiples traitements soit au plan régional, soit au niveau national cumulées aux références d’exploitations d’autres régions.

Les analyses ont plusieurs objectifs essentiels : fournir des indicateurs et références pour le conseil, contribuer à la mise au point de nouvelles méthodes de diagnostic, fournir aux décideurs et responsables professionnels les éléments propres à éclairer leurs choix et décisions.

Ainsi les publications sont très diverses : élaboration de synthèses de groupes, de cas types, de cas concrets, publications de bulletins et de plaquettes thématiques, de fiches et dossiers

techniques, de témoignages d’éleveurs, de notes d’ambiance, portes ouvertes et accueil de groupes, etc. Toutes les formes de communication sont utilisées sur tous les sujets où le dispositif est susceptible d’apporter sa contribution à la connaissance. Toutes les publications sont accessibles sur les sites internet des Chambres d'agriculture.

Cependant, ce dispositif ne saurait à lui seul répondre à toutes les questions, ses productions viennent en complément des références acquises dans les stations expérimentales ; notamment celle de la de la Blanche Maison et de l’Inra du Pin, pour ne citer que les stations régionales, ou d’autres dispositifs plus analytiques.

Des éleveurs qui participent et sont acteurs

Les exploitations qui participent aux réseaux de références sont choisies parce qu’elles sont représentatives de systèmes qui ambitionnent d’être viables économiquement, vivables sur le plan des conditions de travail et reproductibles par la cohérence de leurs objectifs et de leurs pratiques.

Si l’exploitant doit être

disponible pour ces moments d’échanges, le technicien lui apporte en retour les analyses et les informations susceptibles d’optimiser le fonctionnement de son système.

Le suivi d’exploitations valorise l’innovation, les pratiques, les savoir-faire des exploitants. Dans ce dispositif, l’exploitant constitue un véritable partenaire de recherche qui permet de faire la liaison entre les résultats de la recherche et l’expérience du terrain.

Une capacité de réactivité par rapport au contexte

Le travail en tandem, et le partenariat qui se développe progressivement entre éleveurs et techniciens donnent au dispositif une forte réactivité par rapport à l’actualité. Au delà des enregistrements, la connaissance et l’expertise des éleveurs sont régulièrement sollicitées sous forme d’enquêtes. Le “ressenti” du terrain permet d’appréhender rapidement les questions de recherche et les inquiétudes du milieu.

Une ouverture sur l’innovation

Le rôle des Réseaux d'Elevage c’est aussi de porter le regard sur les systèmes plus exceptionnels, moins représentés et peut-être porteurs de réponses pour l’avenir. Ainsi depuis le début, le dispositif, a donné une place non négligeable à des suivis d’exploi-tations aux trajectoires plus originales telle que l’agriculture biologique (des suivis sont réalisés depuis 1994), les fermes avec robots de traite et plus récemment sur les “sécheurs en grange” ou les grands troupeaux. L’observation et le suivi de l’originalité permet de mieux imaginer les possibilités futures d’évolutions des systèmes face aux réglementations ou aux variations de contexte économiques.

Les chantiers de demain

Les défis qui attendent les éleveurs sont, comme d’habitude, très nombreux ! Avec la fin

programmée des quotas et des politiques agricole européennes qui se cherchent de plus en plus, les questions concernant l’adaptation des exploitations ne font que s’amplifier : quelles structures après les quotas, quelles tailles d’exploitations, quels systèmes fourragers...comment gérer les questions travail,

les coûts croissants de la mécanisation, de l’énergie, des intrants...comment évoluer vers des systèmes plus économes en énergie, en gaz à effet de serre, plus autonomes ?

Toutes ces questions sont d’ores et déjà d’actualité et constituent des axes et des thématiques de travail pour lesquels les réseaux sont des outils pertinents et adaptés à fournir une partie des réponses.

Ce réseau d’exploitations est mis en place jusqu’en 2013, période de suivi correspondant à la phase de transition actuelle avant la fin programmée du régime des quotas. Ce groupe d’exploitations répondra aux objectifs qui en sont attendus : production de références, élaboration de méthodes, support d’enquêtes et de communication pour tous les publics.

Un grand merci à tous les éleveurs qui se rendent disponibles pour constituer ces références utiles pour tous.

Jérôme PAVIE Institut de l'Elevage avec l’équipe des ingénieurs départementaux