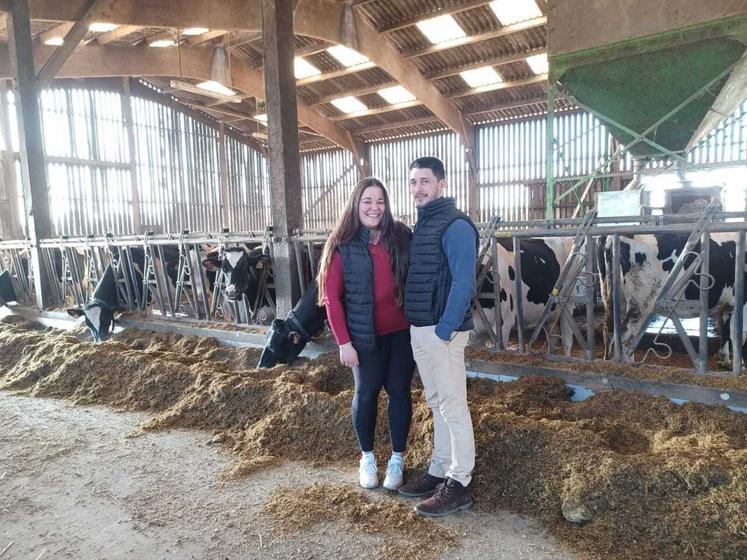

Au “Polo de Campo”

De la vache Normande au cheval argentin

Le “Polo de Campo” s’est taillé une réputation dans le microcosme de ce sport élitiste. Mais si Carol Garmond n’a pas les deux pieds dans le même sabot, il a su rester droit et humble dans ses bottes.

Presqu’un bail que ce tournoi de Polo de Lessard et Le Chêne (14) qu’ont organisé, pendant 13 ans, Carol et Marielle Garmond, agriculteurs en plein cœur du Pays d’Auge.

Idée de départ : optimiser le taux d’occupation de leur pension équine pendant les deux mois estivaux. Ils y ont ajouté une qualité de service certaine : terrain de polo privé, gîtes pour le personnel des propriétaires, espace barbecue pour les soirées “entre amis” et surtout une grande dose de disponibilité et d’abnégation pour répondre aux demandes d’une clientèle, certes sympathique, mais aussi extrêmement exigeante.

Quotas laitiers et crise bovine

Ce n’était pourtant pas le postulat de départ. “C’est un peu contraints et forcés que nous nous sommes lancés dans l’activité équine”, avoue Marielle. Bien sûr, dans la famille Garmond, on connaît et on aime le cheval. Le grand-père de Carol était entraîneur. Ses parents s’occupaient du Polo Paris Club sis dans le bois de Boulogne. Son rêve de gamin : avoir une ferme à la campagne, la vraie, avec des animaux. Des poules, des moutons, des vaches mais bizarrement pas de chevaux. Ou juste un ou deux pour ne pas perdre la main.

C’est ainsi qu’en 1974, Carol et Marielle posent leurs valises à La Rousserie, à quelques kilomètres de Lisieux. Une ferme, propriété de Mr Garmond père, et dont l’exploitante fait valoir ses droits à la retraite. 40 ha d’herbages, du mouton et un peu de lait (...). Dures, dures, les premières années dans les côteaux du Pays d’Auge. D’autant plus qu’ils ne vont pas être épargnés par les téléscopages du calendrier. Alors que le couperet des quotas laitiers tombe en 1983 et qu’ils produisent alors 200 000 l, leur année de référence ne leur en accorde que 90 000. Parallèlement, la moyenne d’étable a grimpé de 3 200 à 5 000 l. La perspective de développement dans le lait conduit à l’impasse.

Battants, ils se tournent vers la viande bovine avec la constitution d’un troupeau allaitant. La stabulation n’est pas encore terminée que s’abat une crise bovine sans précédent. Nous sommes au début des années 1990. Carol et Marielle Garmond font marche arrière.

Prince Mikado et Kadalko

Mais le vent va tourner. Carol Garmond se rend un jour aux ventes de yearlings de Deauville pour le compte d’un tiers. Il y fait finalement l’acquisition à titre personnel d’une jument : “7 000 F à l’époque. Moins cher qu’une vache de réforme”. Elle donnera naissance à Prince Mikado, futur meilleur poulain de l’Ouest. Deux ans plus tard, naît aussi à La Rousserie Kadalko. Il deviendra meilleur sauteur de sa génération avant de poursuivre étalon. C’est alors non pas du beurre dans les épinards que se payent les époux Garmond mais des clôtures en bois pour leurs prairies. Suivent l’aménagement de boxes a géométrie variable, une piste d’entraînement, un terrain de polo (4 ha 50 qu’il faut tondre 3 fois par semaine en saison) et tutti quanti. Les chevaux arrivent. Un antre du polo prend corps.

La base arrière de Deauville

Le tournoi amateur du “Polo de Campo” a vécu. Carol et Marielle, il est vrai, ne peuvent plus compter sur la main-d’œuvre familiale (ils sont parents de 4 filles) en plein cœur de la saison. Embaucher n’était pas raisonnable non plus. Mais le tournoi a drainé une clientèle et un public qui a servi les intérêts du rendez-vous officiel de Deauville. Deauville a donc fait de La Rousserie une base arrière de luxe. On y héberge deux équipes. Soit une cinquantaine de chevaux qui, en tant que compétiteurs, doivent travailler une heure par jour.

C’est donc jusqu’à une centaine de pensionnaires à la fois qu’abritent les lieux. Ils cohabitent, dans des parcelles séparées, avec une quinzaine de vaches allaitantes et sa suite. Carol revendique une approche d’éleveur dans l’élevage du cheval. Un professionnalisme qui fait parfois défaut sur ce créneau, juge-t-il. Et quand il résume sa carrière, il fait sienne la formule soufflée jadis par un de ses formateurs : “ce n’est pas un métier que j’ai choisi, c’est un mode de vie”. Aucun regret à ce jour !

Th. Guillemot