Production vaches allaitantes

Des résultats toujours modestes pour les naisseurs herbagers

L’analyse conduite par les réseaux d’élevage viande bovine de Normandie sur 15 exploitations spécialisées en vache allaitante suivies depuis 4 ans, montre un excédent brut d’exploitation en évolution sur les dernières années.

Cependant, le résultat d’exploitation ne permet toujours pas une rémunération satisfaisante de la main d’œuvre. L’analyse des coûts de production révèle cependant des marges de manœuvre qu’il est important d’exploiter pour assurer la pérennité des exploitations allaitantes spécialisées.Dans le cadre des travaux conduits sur le réseau viande bovine de Normandie, une analyse spécifique a été réalisée sur un échantillon constant de 15 exploitations en production de vaches allaitantes à orientation herbagère sur 4 années, de 2009 à 2012.

Des structures stables

Pour ces exploitations, la main-d’œuvre est constituée en moyenne de 1,1 unité de main d'œuvre (UMO), principalement familiale. La SAU de 118 ha en 2012, progresse en moyenne de 3 ha par an. L’herbe couvre plus de 92 % de la surface totale et la Surface Fourragère Principale (SFP) représente 94 % de la SAU. Ces exploitations, résolument herbagères, détiennent un troupeau de 71 vaches allaitantes en moyenne, le plus souvent charolaises, majoritairement consacrées à la production de broutards. Pour 1/3 de ces exploitations, une partie des broutards est tout de même conservée pour produire des bœufs.Le chargement moyen est de l’ordre de 1,2 UGB/ha SFP. La grande majorité de ces exploitations perçoit la PHAE (Prime Herbagère Agri Environnementale) ou bénéficient de mesures agrienvironnementales.

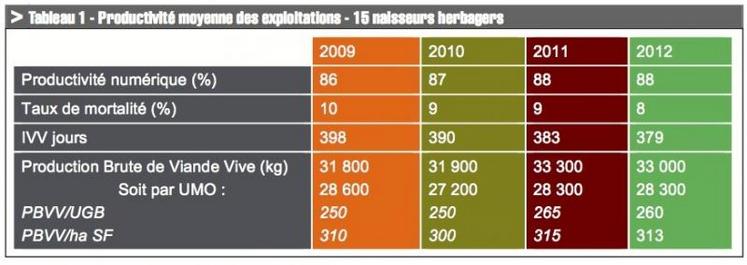

Une productivité du troupeau qui se rapproche des objectifs souhaités(tableau 1)

Sur cet échantillon, les performances du troupeau se sont légèrement améliorées sur les 4 années. Cependant, elles restent le plus souvent en deçà des objectifs recommandés : sevrer plus de 0,9 veau par vache mise à la reproduction, réduire les IVV à 365 jours, ramener la mortalité à 5 ou 8 % selon les races. Il y a là un levier d’amélioration qu’il ne faut pas négliger. Cela passe par une bonne organisation du travail pour une surveillance organisée du troupeau : vêlages groupés, choix judicieux de la période de vêlages… et par une politique de réforme “sans pitié” pour les vaches improductives : celles qui vêlent avec difficulté, perdent leur veau, sont vides, se décalent, les plus âgées et les moins bonnes… Tant qu'il y a des vaches à problème, il est nécessaire de se fixer un taux de renouvellement de l’ordre de 30 % (Nombre de vêlages de génisse / nombre de vêlages de total).

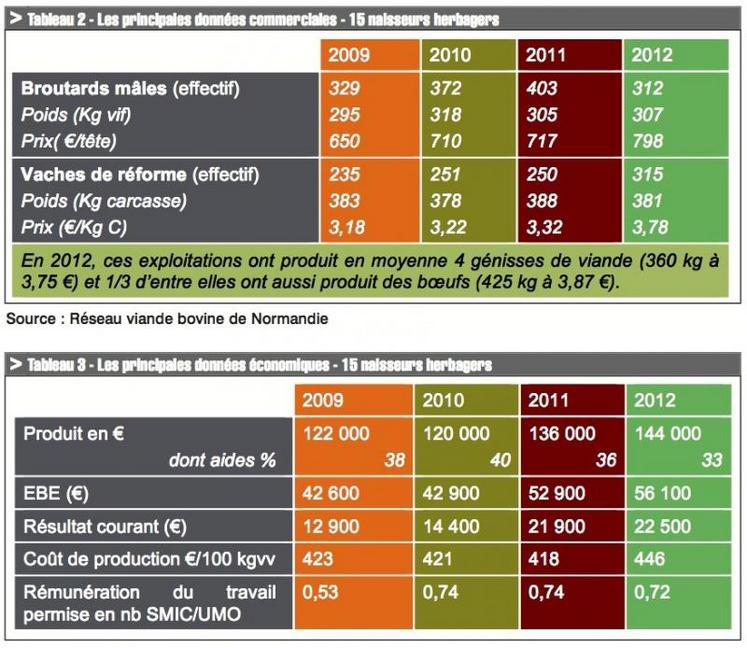

L’augmentation des prix en 2012 n’a pas permis de couvrir l’augmentation des charges (tableaux 2 et 3)

Sur 4 ans, ces 15 exploitations enregistrent des résultats économiques modestes même si l’Excédent Brut d’Exploitation a continué de progresser. En 2012, il s’établit à 54 000 € par Unité de Main d’Œuvre Familiale (UMO). Ces exploitations dégagent un produit brut de 140 000 €/UMO. La part des aides dans le produit est en baisse, mais elle représente encore un tiers du produit total. Cela confirme la sensibilité de ces systèmes à toute évolution réglementaire concernant les soutiens du revenu des producteurs allaitants. Le résultat courant pour l’année 2012 s’établit pour cet échantillon à 21 000 € par UMO. Il est à noter que ce traitement de donnée confirme le modeste niveau de marge brute par hectare dégagée par la production allaitante : 540 € en moyenne hors prime.

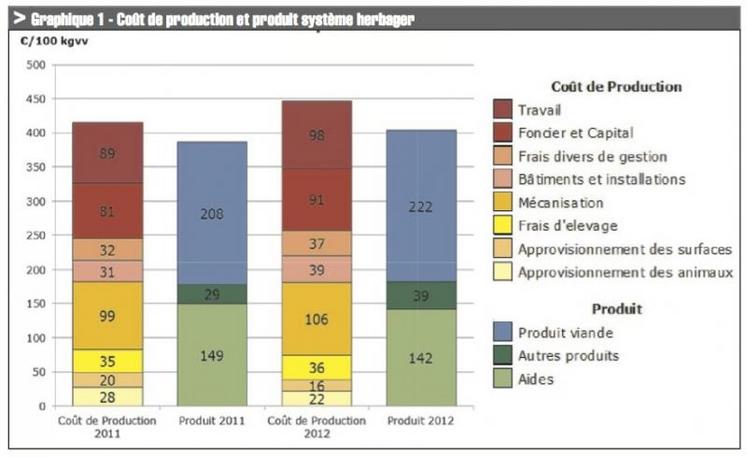

Structure des coûts de production : le poids élevé des charges de structure (graphique 1)

Malgré une augmentation significative des prix de ventes de 10 à 15 % entre 2011 et 2012, le niveau de rémunération de la main d’œuvre reste stable (0,73 SMIC par UMO) du fait d’une augmentation globale des charges. Face à l’augmentation du coût des intrants, les éleveurs ont limité leurs achats au point de diminuer les charges opérationnelles ramenées au 100 kg de viande vive produite. Ces charges qui représentent 17 % du coût de production ont été réduites de 9 € au 100 kgvv. En revanche, les charges de structure ont continué de progresser (+ 7 € pour les charges de mécanisation, + 8 € pour les bâtiments, +5 € pour le frais divers de gestion).Pour une rémunération effective de la main d’œuvre à hauteur de 1,5 SMIC par UMO, le prix des broutards aurait dû être de l’ordre de 900 € et celui des vaches de réforme de 4,00 € par kg de carcasse.Alors que les charges ont continué d’augmenter en 2013, les prix des broutards et des vaches de réforme sont restés stables et il est probable que la rémunération de main d’œuvre restera faible.

Cas particulier des polyculteurs naisseurs

Le traitement de 7 exploitations naisseur- polyculteur suivies sur les mêmes quatre années permet aussi de caractériser ce système. En moyenne, ces 7 exploitations présentent une surface totale de 140 ha dont 44 % en SFP (59 ha d’herbe et 4 ha de maïs). Le troupeau allaitant est constitué en moyenne de 56 vaches avec une conduite fourragère plus intensive que les herbagers présentés ci-contre. Le chargement est de l’ordre de 1,9 UGB/ha de surface fourragère. La productivité du troupeau allaitant et des surfaces est supérieure à celle des herbagers. La productivité numérique est de 90 % pour un taux de mortalité de 7 %. La production brute de viande par UGB et par ha de SF est plus élevée : respectivement + 15 kg/UGB et + 230 kg. La productivité de main d’œuvre est de 32 000 kg de viande vive par UMO soit 3 500 kg de plus par UMO que pour les herbagers.Pour cet échantillon, l’EBE par UMO familial se situe en moyenne à 67 000 €.L’approche coût de production appliquée à l’atelier viande de cet échantillon montre qu’il se situe au même niveau que chez les herbagers : 440 €/100 kgvv. Le produit viande est légèrement supérieur à celui des naisseurs herbagers : 230 €/100kg vv. En revanche le produit aides s’établit à 96 € alors qu’il est 140 € pour les herbagers.

Les réseaux d'élevage viande bovine de Normandie

40 exploitations en production de viande bovine font partie de ce dispositif de recherche de références. Il permet d’appréhender toute la diversité des systèmes de production présents en Normandie : naisseurs, naisseurs engraisseurs de bœufs ou de jeunes bovins, engraisseurs de jeunes bovins, herbagers ou polyculteurs, en agriculture biologique ou en conventionnel, en zone humide, dans le bocage ou en plaine. Les travaux abordent les aspects techniques, économiques, environnementaux, travail… Ce dispositif est conduit par les Chambres d'agriculture de Normandie et l'Institut de l'élevage. Il bénéficie des soutiens financiers de l'état et des régions. Les travaux sont disponibles sur les sites des Chambres départementales.