Protéagineux - oléagineux

Féverole : bien implanter, c’est la réussir

Grâce à son pivot racinaire, la féverole possède une bonne capacité à explorer les ressources en eau et éléments nutritifs du sol. Cependant, pour réussir l’implantation, quelques règles méritent d’être rappelées.

Afin de limiter tout risque de tassement et de lissage, préjudiciables à l’installation du système racinaire, le sol doit être travaillé en conditions sèches.

Travailler en sol ressuyé

Dans les sols bien structurés, le labour n’est évidemment pas obligatoire, l’important est de favoriser le ressuyage, après avoir détruit le couvert végétal, que ce soit les repousses du précédent ou une culture intermédiaire.

En revanche, dans les sols présentant une structure tassée ou tardant à se ressuyer en fin d’hiver, le labour est vivement conseillé. Le nombre de passages d’outils doit être limité, tant pour des raisons agronomiques qu’économiques.

L’objectif de la préparation du lit de semences est d’obtenir un horizon superficiel de 10 cm environ bien aéré, qui favorisera la circulation de l’air, indispensable au développement des bactéries fixatrices de l’azote de l’air.

L’état de surface devra être relativement fin et aplani, pour faciliter l’efficacité des herbicides de post semis prélevée, la seule technique de désherbage antidicotylédones possible.

Attention, toutefois à ne pas trop affiner en sols de limon, sensibles à la battance.

Ne pas hésiter à bien “terrer” la graine

La spécificité de la féverole tient dans sa capacité a être semée en profondeur, compte tenu de la taille de sa graine et d’une faible exigence en nombre de tiges fertiles, du fait de son potentiel à faire des étages de gousses sur chaque tige.

L’objectif est d’atteindre 7 à 8 cm de profondeur, au moins sur les semis les plus précoces ; cette profondeur assure à la graine, une protection efficace contre le gel. On entend par semis précoce les implantations réalisées première quinzaine de février. Cette protection est également efficace pour les variétés d’hiver semées de la fin octobre à la fin novembre.

En fonction du ressuyage, le semis pourra commencer dès le début février et ne devra pas dépasser le 10-15 mars. En effet, l’objectif est de parvenir au début floraison suffisamment tôt comme en 2008 (15-20 mai), pour limiter les risques de fortes températures et de déficit hydrique de fin de printemps, dans les sols les moins profonds ou les années à sécheresse précoce.

Le semis précoce augmente les risques de gel notamment en cours de germination et à la levée mais la graine est relativement protégée grâce à la profondeur de semis et la fréquence de fortes gelées est relativement faible en bordure maritime normande. Dans l’Orne ou dans l’Est de la Manche, le début de la période de semis devra être décalé vers la mi-février.

La seconde phase, sensible au gel est celle de l’initiation florale, vers le stade 6-7 feuilles (1re quinzaine d’avril pour des semis de la mi-février) ; les risques sont des gels d’apex, qui ne donneront pas de fleur, mais ils sont moins pénalisants que les risques encourus par les semis trop tardifs.

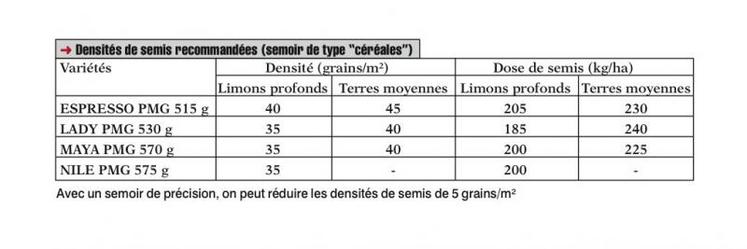

Objectif de peuplement : 30 à 40 plantes/m² suivant les variétés

En bonnes terres, les variétés comme Maya et Lady expriment leur potentiel de rendement des 30 plantes/m² levées, en terres moyennes, on visera 35 plantes. Pour Espresso, suite aux essais réalisés en 2008, l’objectif doit être un peu plus élevé, soit environ 40 plantes en bonnes terres. Ces objectifs conditionnent les densités de semis présentées au tableau ci-dessous (en tenant compte de 10 à 15 % de pertes entre le semis et le stade “tige qui portera des gousses”.

Les densités s’entendent pour des semis en bonnes conditions et des semences protégées contre les fontes de semis et d’une faculté germinative d’au moins 90 %.

Variétés : ESPRESSO se détache

Classement des variétés en 2008 dans le réseau d’essais Arvalis-Unip-Partenaires (En % des témoins)

ESPRESSO (T) 102

MAYA (T) 98

NILE 96

LADY 93

MEMPHIS 93

GRACIA 93

BETTY 92

JULIA 89 *

LAMBADA 85 *

* sur 10 essais seulement

Regroupement des essais :

Régions Nord - Pas de Calais - Picardie - Normandie

Rendement moyen des 2 témoins : 69.4 q/ha (indice 100)

Patrick Porret, agriculteur à Anisy (14)

Mon meilleur blé : un précédent féverole avec 40 unités d’N en moins

Patrick Porret, agriculteur à Anisy (14), a douté du pois en 2005. Cette année là, il décide de couper la poire en deux : 50 % de sa surface “protéagineux” en pois et l’autre moitié en féverole. Au dernier moment, il change son fusil d’épaule. Ce sera finalement 100 % féverole sur les 8 ha. Et s’il a désormais définitivement adopté cette culture sur 15 % de sa sole, c’est aussi en pensant blé : “mon meilleur blé cette année, c’était un précédent féverole avec 40 unités d’azote en moins”, confie-t-il.

Apprendre à la cultiver

Après 3 années de recul, le rendement moyen ressort à un bon 70 q/ha avec 3 à 4 variétés différentes. “J’ai appris, grâce à mon technicien, à cultiver la féverole”, avoue humblement notre agriculteur. Principale évolution : une approche raisonnée de la protection sanitaire. “Concernant le risque bruche, la première année, nous ne disposions pas d’avis. C’est pourquoi, dès début floraison, je traitais toutes les semaines, se souvient Patrick Porret. Désormais et grâce au système d’alerte mis en place par la coopérative, on intervient qu’en cas de risque avéré (ndlr : 3 alertes cette année) et le positionnement de l’intervention est extrêmement précis”. Indispensable à un moment ou l’étau se resserre autour de certaines matières actives avec pour conséquences “des produits moins performants”.

Autre tendance perçue depuis trois ans : “on sème de plus en plus tôt, à partir de début février”. Des raisons climatiques avant tout mais aussi peut-être le signe que les obtenteurs travaillent le critère précocité. Tout cela va dans le bon sens. “Un mois de différence au semis, c’est une semaine de gagnée à la floraison et donc un meilleur rendement et plus de qualité”, juge Alexandre Hemet.

Des surfaces multipliées par deux

A l’échelon du territoire de la coopérative de Creully, les surfaces en féverole ont été multipliées par deux passant de 500/600 ha à 1 000/1 200 ha. Les producteurs traditionnels persévèrent, voire augmentent leur sole, alors que de nouveaux s’y essaient. Si la fèverole a grignoté patiemment son cousin le pois protéagineux, elle marche désormais aussi sur les plates-bandes du colza. En 2009, elle pourrait même en partie se substituer au lin puisque son interprofession a préconisé une baisse des emblavements.

Cette augmentation des surfaces n’est pas pour déplaire à la coopérative. “Ça nous donne du crédit”, avoue-t-on du côté de Creully. Mais cette crédibilité sur le marché Egyptien pour l’alimentation humaine, il faut la préserver avec une qualité irréprochable.

Le cru 2008 a été bon avec des lots à 0 % de grains bruchés. Mais on a aussi parallèlement enregistré des livraisons à 60 %. Une minorité certes mais “ce n’est pas une fatalité, c’est un manque de suivi”,déplore Alexandre Hemet. Cette qualité, qui pèse au demeurant 40 e/t de différence de rémunération dans la balance, sera au cœur de la journée débat organisée par par la coopérative, en collaboration avec Arvalis et l’Unip, qui se tiendra le 25 novembre prochain à Caen.

Th. Guillemot