Cheval

Les prairies pour chevaux : des surfaces à valoriser

Pour l’alimentation des chevaux, ânes ou poneys, les prairies sont souvent sous-exploitées. Cela engendre souvent des achats importants de compléments

La gestion raisonnée des prairies pourrait permettre une alimentation beaucoup plus équilibrée des animaux dans un système de gestion adapté avec leurs besoins. Avant d’implanter une pâture et de l’exploiter, il est important de respecter un certain nombre de précautions dans les itinéraires culturaux des prairies, les chevaux ayant des comportements particuliers au pâturage.

“Le cheval est un animal gourmet dont la réputation est de sélectionner les graminées dans la prairie”, rappelle Bruno Osson, technicien au GNIS. Cette sélection des plantes par l’animal, et qui aboutit très vite à des zones surpâturées et des zones de refus, oblige l’éleveur à maîtriser les refus par un fauchage et une destruction des plantes envahissantes. L’association de bovins et de chevaux peut être, parmi d'autres, un bon moyen pour pallier partiellement à de tels refus. “En outre, l’éleveur doit également tenir compte de l’habitude des chevaux à déposer leurs crottins dans les mêmes endroits de la prairie, ce qui n’est pas sans conséquences dans la gestion de la fertilisation”, rajoute Bruno Osson.

Gérer sa prairie en fonction de ses besoins et des saisons !

Au moment de la mise à l’herbe, mieux vaut respecter une vingtaine de jours de repousse entre deux passages. Le respect d’un tel délai peut obliger à multiplier un peu plus le nombre de parcs, mais ce pâturage tournant permettra de limiter les zones hyper fréquentées et les zones de refus. En été et en automne, il faudra d’ailleurs passer de vingt à trente, voire quarante jours, pour maintenir le bon état de la prairie.

Un pâturage trop ras à l’automne est, par contre, déconseillé si l’éleveur veut obtenir un bon redémarrage de sa prairie au printemps suivant. Dans ce cas, mieux vaut ne pas dépasser un pâturage de 8 à 10 jours ou alors concentrer les animaux sur une petite surface que l’on sèmera au printemps suivant, plutôt que de surpâturer l’ensemble de la parcelle !

Durant l’hiver, le cheval doit sortir de son box pour “se dégourdir les pattes”. Mieux vaut alors lui réserver une petite partie de la prairie plutôt que d’abîmer l’ensemble de la pâture. La partie régulièrement surpâturée pourra être resemée avec une

graminée fourragère rapide d’implantation, facile d’installa-tion et productive au printemps. Le ray-grass d’Italie convient parfaitement à une telle situation.

Le choix des espèces fourragères

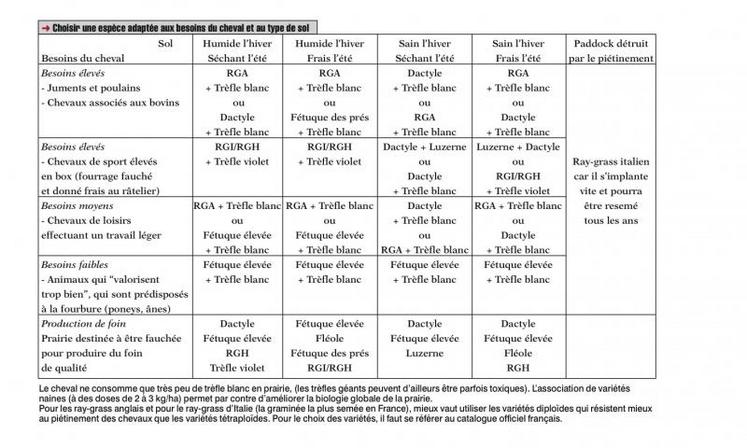

Le type de sol(1) conditionne le choix des espèces de graminées à implanter sur sa prairie. L’hiver, le sol peut être humide ou sain. L’été, il peut être séchant ou frais.

Le choix des graminées fourragères sera également fonction des besoins des animaux présents dans la prairie. En effet, celle-ci peut accueillir des chevaux associés à des bovins, des chevaux possédant des besoins alimentaires élevés (juments allaitantes ou poulains en croissance), des chevaux aux besoins moyens (ils exercent un travail léger) ou des animaux adaptés à un régime sobre parce que sujets plus que d’autres à la fourbure (poneys Shetland, chevaux à l’entretien, ânes…). Enfin, l’éleveur doit tenir compte de la constitution de ses stocks hivernaux. Il est important de faucher juste après l’épiaison si l’on veut garder la qualité du fourrage. C’est une des raisons qui doit pousser l’éleveur à choisir des variétés de plantes fourragères tardives. Bien sûr et quand cela est possible, l’alternance de la fauche et du pâturage sur une même parcelle permet une gestion encore plus efficace de sa prairie. “Et pour récolter des fourrages de qualité, mieux vaut avoir une espèce qui se sèche très bien et qui ne fasse pas de poussière”, souligne Bruno Osson.

Le tableau de la page 12 résume ainsi les différentes graminées fourragères (en association parfois avec des légumineuses) adaptées aux différents types de sols et de chevaux.

(1) : c’est une des raisons pour lesquelles il est important de pratiquer une analyse de sol de ses parcelles avant le semis.

Les différentes phases de l’implantation de la prairie

Au moment du semis, il convient de travailler le sol en surface au moins huit jours avant à l’aide d’un rotavator ou d’une herse. Le semis sera fait en terre ni trop sèche ni trop détrempée à une profondeur de 0 à 1 cm.

Il est préférable de semer sa prairie en fin d’été, quand le sol est encore chaud et les adventices moins agressives. L’implantation ne doit pas se faire trop tard pour éviter d’éventuelles gelées. On peut également semer sa prairie au début du printemps quand les gelées ne sont plus à craindre (à partir de la mi-mars) afin que les jeunes plantes soient bien installées pendant la période estivale.

En matière de fertilisation, il faut noter que les besoins en phosphore et en potasse sont faibles : ils se situent aux environs de 60 unités de phosphore et 160 de potasse. En azote, les apports doivent rester modestes même si le rendement en dépend (25 à 50 unités). Par contre, le chaulage de la prairie reste très important. 250 kg/ha de chaux (CaO) devront être apportés pour permettre de relancer l’activité biologique et d’assainir le sol. Pour les paddocks où l’accumulation de crottins est plus importante et les risques sanitaires plus élevés, mieux vaut apporter jusqu’à 1,5 t/ha de chaux.

Le respect de ces quelques règles permettra d’améliorer les qualités des prairies pour le plus grand bonheur et un meilleur “équilibre” des animaux.

www.prairies-gnis.org

Pour plus de précisions sur les techniques d'implantation

consulter le site internet :

www.prairies-gnis.org

Repères : les quantités à distribuer (pour 100 kg de poids vif)

Fourrage vert : 1,8 à 2,1 kg de matières sèches

Foin de graminées : 1,7 à 2,1 kg de matières sèches

Foin de légumineuses : 2,1 à 2,3 kg de matières sèches

Ensilage d’herbe (30 % de MS) : 1,3 à 1,6 kg de matières sèches

Enrubannage : 1,6 à 2,2 kg de matières sèches.