Machinisme

Mécanisation : être cohérent dans ses choix

En moyenne, les charges de mécanisation représentent 25 % des charges d’une exploitation. La mécanisation doit permettre de réaliser correctement les différents travaux, en adéquation avec les objectifs de revenu et de travail de l’exploitant et en cohérence avec le système de production.

Avec l’agrandissement des exploitations et la baisse de la main d’œuvre, les agriculteurs s’orientent vers des matériels plus performants et de plus en plus gros. Rien d’illogique dans cette démarche, mais attention aux dérives.

De quoi parle-t-on ?

Les charges de mécanisation sont constituées de 4 postes :

- l’amortissement des matériels (45 à 50 %) ;

- l’entretien, les réparations et les achats de petits matériels (15 à 20 %) ;

- les carburants et les lubrifiants (15 à 20 %) ;

- les travaux par tiers (10 à 15 %).Pour être complet, il ne faut pas négliger le poids des assurances (tracteurs et automoteurs) et des intérêts liés au financement du matériel. Ces 2 postes ne sont pas comptabilisés avec les charges de mécanisation.

Pas de baisse des charges de mécanisation

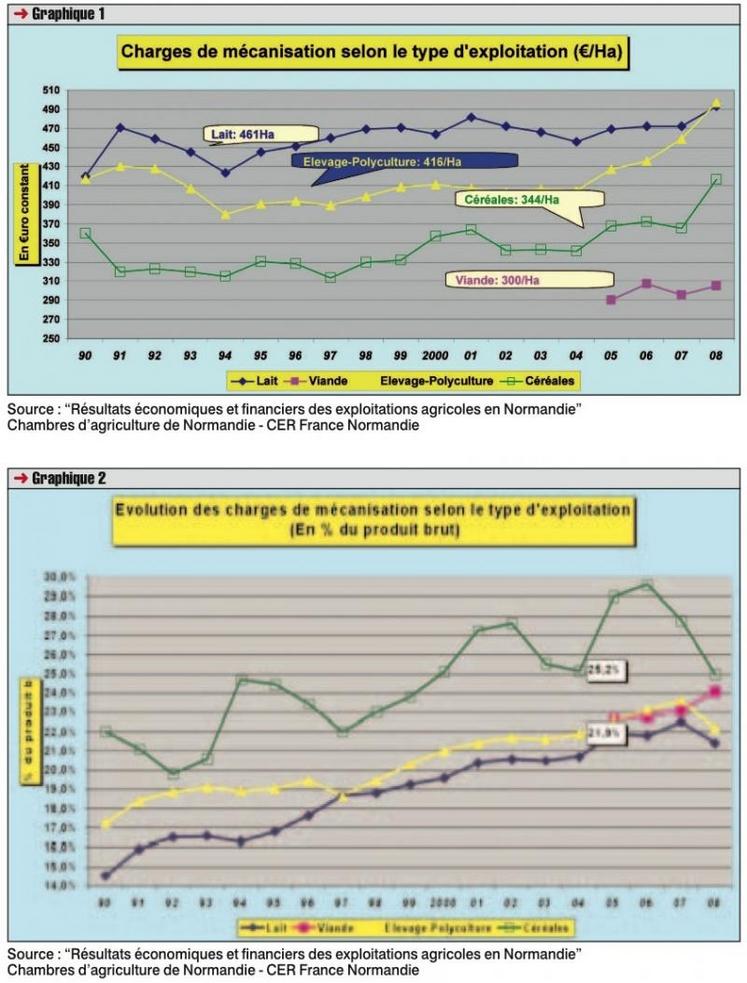

Quand on regarde un peu en arrière (graphique 1), on constate que les charges de mécanisation des “années 90” sont proches de celles observées actuellement : ainsi, chez les producteurs de lait, elles sont d’environ 460 €/ha (avec correction, selon l’érosion monétaire). Ce critère qui ressort dans toutes les comptabilités peut être interprété de 2 façons ; les optimistes diront que les charges de mécanisation n’ont pas augmenté et les pessimistes affirmeront qu’elles n’ont pas diminué ! Depuis 20 ans, les exploitations ont pratiquement doublé de superficie, la main d’œuvre a diminué, mais il n’y a pas de réelle économie d’échelle sur le poste “mécanisation”. Les résultats moyens affichés varient d’une production à l’autre : les céréaliers, par exemple, ont des charges de mécanisation à l’hectare plus basses que les laitiers.

Forte variation de charges à l’hectare

Il existe une forte disparité à l’intérieur d’une même production. Pour les laitiers, les charges/ha oscillent couramment entre 250 et 600 €/ha, mais attention, cela ne signifie pas que les niveaux les plus bas sont les meilleurs : il convient de mettre en parallèle le système d’exploitation. Un système “Herbe” basé sur le pâturage dépasse rarement 300 €/ha, alors qu’une exploitation laitière disposant de 40 % de maïs dans la surface fourragère principale et produisant des cultures de vente, peut avoir des charges de mécanisation de 450 à 500 €/ha, sans que celles-ci soient excessives.

Le poids total de la mécanisation

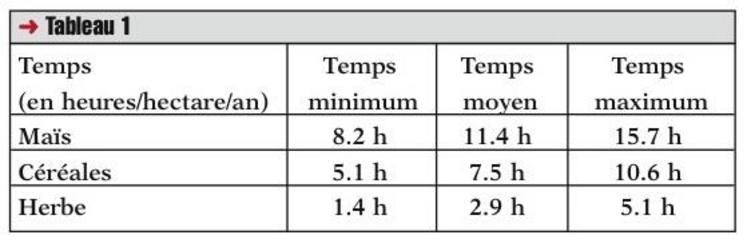

Les charges peuvent être appréciées selon un autre ratio : la part des charges de mécanisation vis-à-vis du produit brut de l’exploitation. Ce ratio s’exprime en pourcentage. Il y a 15 ans, la mécanisation représentait environ 16 à17 % du produit brut ; aujourd’hui, on atteint 21 à 22% chez les producteurs de lait. En clair, le produit brut à l’hectare régresse, alors que les charges de mécanisation n’arrivent pas à diminuer.Les exploitations qui réalisent les meilleurs revenus ont parfois des charges de mécanisation élevées. Dans ce cas, la fiscalité (DFI, exonération des plues-values, amortissement rapide) n’est pas étrangère à cet état de fait. Le gain de trésorerie est certain, mais cette option peut générer des choix “discutables” en terme d’investissement (graphique 2).

Prix de revient cohérent

Le prix de revient d’un matériel dépend principalement du niveau d’investissement réalisé, du volume de travail à effectuer, de sa durée d’utilisation et des frais d’entretien. Pour obtenir un coût raisonnable, le matériel doit être adapté aux besoins : l’agriculteur doit pouvoir réaliser ses travaux correctement, en heure et en temps. Acheter un matériel surdimensionné, qui ne correspond pas aux besoins réels de l’exploitation est rarement rentable. De même, gaspiller des heures du fait de déplacements importants, de temps excessif passé à certaines tâches, de passages supplémentaires… finit par coûter cher.Les Chambres d’agriculture de Normandie publient chaque année un barème des “coûts d’utilisation prévisionnels des matériels agricoles”. Ce document peut servir de base pour fixer un objectif de coût à ne pas dépasser. Ce coût est associé à un volume d’utilisation annuel (heures, hectares…). Par exemple, pour un tracteur de 130 ch, le coût horaire à rechercher doit se situer entre 12 et 14.5 €/heure (hors carburant). Pour atteindre cet objectif, il faut garder le tracteur pendant 14 ans pour 500 heures d’utilisation annuelle, et pendant 10 ans pour 700 h/an. Les “guides des prix de revient des matériels des Cuma” sont également intéressants pour se fixer des repères.

Raisonner selon ses besoins

L’évaluation précise et objective des besoins est assez délicate. Les exploitants ne placent pas le curseur au même niveau : même en étant classés parmi les plus efficaces, certains veulent travailler encore plus vite. En fait, l’aspect travail prime sur l’aspect économique. Les relevés de temps de travaux par culture, réalisés par les Chambres d’agriculture de Bretagne, montrent des écarts variant du simple au double pour le maïs et les céréales (tableau 1).Ces écarts peuvent s’expliquer par les trajets (distance exploitation/parcelles), le parcellaire (taille, forme, pente, type de sol…), les opérations culturales, les matériels utilisés, l’organisation de l’exploitant…Pour réaliser les travaux des champs en temps et en heure, il faut prendre en compte les pointes de travaux sur l’année, les jours agronomiquement disponibles pour chaque opération et la disponibilité quotidienne de l’exploitant (gestion des travaux d’astreinte et des travaux concurrentiels).L’enregistrement des données météo et les observations des exploitants permettent de déterminer le nombre de jours disponibles pour réaliser un travail. En général, le nombre de jours disponibles correspond à la possibilité de réaliser le travail, en bonnes conditions, 8 années sur 10. A titre d’exemple, entre le 15 avril et le 15 mai, avec une moyenne 13 jours disponibles, il est possible d’emblaver 100 à 130 ha de maïs avec un semoir “4 rangs”, pour 8 à 10 heures de travail par jour : c’est d’ailleurs le niveau d’utilisation que l’on observe dans les Cuma, ce qui permet d’aboutir à un prix cohérent de 14 à 15 €/ha. En utilisant un semoir “6 rangs”, il est possible de semer 150 à 200 ha pour un prix de revient équivalent.

Utiliser les différentes formules d’équipement

En bref, chaque décision d’investissement doit faire l’objet d’une réflexion et d’un calcul de prix de revient. Le travail bien fait, la maîtrise des temps de travaux, la tranquillité d’esprit, la recherche de confort et d’autonomie, ... sont des exigences légitimes de tout exploitant. L’équipement avec du matériel neuf est souvent une réponse à ces aspirations : encore faut-il que ce matériel soit réellement adapté aux besoins et n’entraîne pas de surcoûts préjudiciables à la pérennité de l’exploitation.Des achats “d’occasion”, ou le partage des équipements (copropriété, Cuma, entraide, location) permettent souvent d’abaisser les prix de revient.L’appel à des tiers (ETA, Cuma -chauffeur), pour les travaux exigeants en puissance, peut réduire la charge “traction”, tout en apportant de la main d’œuvre aux périodes de pointe. A chacun d’y réfléchir et d’exploiter les formules les mieux adaptées à sa situation.