Alimentation des vaches laitières

Point sur les sources azotées : comment réduire la facture en protéines ?

Les sources azotées possibles sur les exploitations sont multiples. En examinant les pratiques des éleveurs, on constate que la voie privilégiée est celle de l’achat de concentrés alors qu’elle est la plus coûteuse. La solution pour réduire la facture sur son exploitation semble être de panacher différentes pistes.

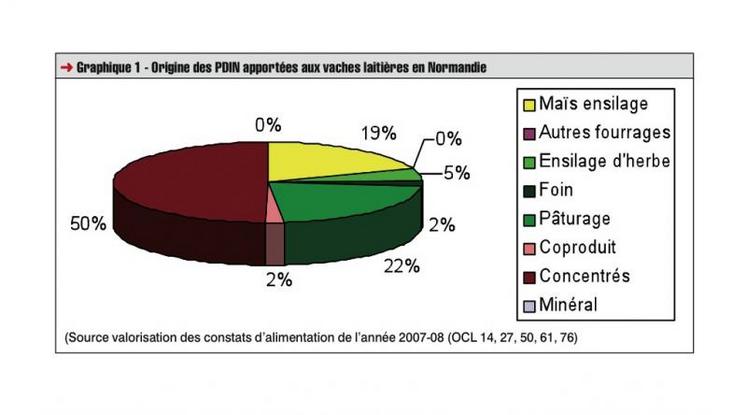

Les concentrés représentent plus de 50 % des sources de PDIN des vaches laitières de Normandie (graphique 1). Ces achats représentent une part importante du coût de production (environ 35 €/1 000 litres soit 45 % du coût alimentaire). Quelles sont les voies à explorer pour réduire la facture en protéines dans les exploitations laitières ?

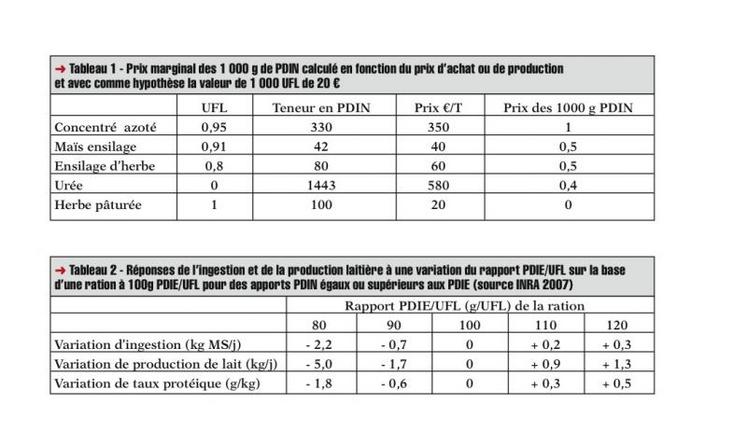

En prenant l’hypothèse d’une valeur forfaitaire de 20 € pour 1 000 UFL, on peut calculer le coût marginal des PDIN, en déduisant du prix d’achat ou du coût de production la valeur des UFL.

Prix marginal des 1 000 g de PDIN = (Prix €/T - (20 € x teneur en UFL)/Teneur en PDIN

Ce calcul indique que c’est dans les concentrés azotés que ce coût marginal des PDIN est le plus élevé (tableau 1). Et pourtant, c’est la source principale utilisée !

Réduire les besoins

Avant de se poser la question des sources azotées possibles pour l’alimentation des vaches laitières, il convient de regarder s’il n’existe pas des marges de réduction possible dans les besoins du troupeau. Pour des niveaux de production inférieure à 35 kg de lait, c’est le niveau des PDIE qui guide la performance. Les apports de PDIN peuvent être légèrement inférieurs aux PDIE. Au delà de 35 kg de production, les apports doivent être équilibrés.

Dans un troupeau, les pistes de progrès portent sur :

- la concentration azotée de la ration. Son niveau doit être un compromis entre le niveau de production visé et l’efficacité de l’azote apporté (tableau 2) ;

- l’adaptation de la ration aux différents animaux (hétérogénéité de stade de lactation et ration de base trop concentrée) ;

- l’analyse de l’équilibre de la ration aux différentes saisons (il existe des périodes, notamment au pâturage où des excès azotés sont à réduire).

Les protéines, les moins chères, sont celles de l’herbe

Les prairies sont une grande source de protéines pour les vaches laitières. Cependant alors que les vaches pâturent en moyenne plus de 6 mois et que l’herbe possède des valeurs azotées plus élevées que le maïs (122 à 145 g de PDIN pour les prairies permanentes de Normandie et 42 g de PDIN pour le maïs), l’estimation de la quantité totale de PDIN apportées par le pâturage est équivalente à celles apportées par le maïs (graphique 1). Les protéines de la prairie semblent fortement sous valorisées.

Quelques idées doivent guider l’éleveur en recherche d’économies :

- l’herbe la moins chère est celle pâturée. Sa valeur azotée est élevée. Il faut rechercher son utilisation maximale permise par la structure de l’exploitation ;

- l’ensilage d’herbe est à développer pour bien gérer le pâturage (récolte des excédents de printemps) et apporter des protéines en hiver. Des dates de récolte précoces doivent être recherchées. La conservation doit être soignée (conservateur si nécessaire) afin de préserver la qualité des protéines ;

- l’enrubannage plus coûteux n’est à réserver qu’à des petits chantiers.

Diversifier les fourrages

L’ensilage de maïs est un fourrage riche en énergie mais pauvre en protéines. D’autres fourrages peuvent s’y substituer (au moins partiellement) et sont moins déséquilibrés :

- l’ensilage d’herbe : un soin particulier doit être apporté à la composition floristique (privilégier les prairies temporaires avec légumineuses ou les prairies naturelles de bonne qualité) et au stade de récolte pour rechercher une teneur azotée la plus élevée possible. Un apport de 30 % d’ensilage d’herbe de qualité en complément du maïs n’altère pas les performances et permet de réduire les apports de correcteur ;

- la luzerne est un fourrage annuel productif riche en protéines. Sa récolte est parfois difficile. La voie de l’ensilage avec un conservateur est certainement le meilleur compromis. Les pertes sont réduites, les valeurs alimentaires sont préservées et l’encombrement dans la ration du fourrage maîtrisé ;

- le trèfle violet ou incarnat sont plus tolèrants sur le pH du sol. Les précautions à la récolte sont les mêmes. Il paraît préférable d’associer à des graminées pour faciliter cette récolte. Des possibilités de pâturage sont offertes à condition d’associer des pratiques prévenant la météorisation ;

- les méteils sont des associations céréales et légumineuses ensilées au stade immature. Les valeurs PDI peuvent atteindre 85 PDIE/kg MS à condition de les ensiler à un stade précoce (fauche à 20-25 % MS et fanage rapide pour atteindre 30 % MS à la récolte) ;

- d’autres solutions plus anecdotiques sont testées par certaines éleveurs (pâturage de colza fourrager ou de choux), ensilage de pois associé à un peu de céréales pour faciliter la récolte, …

L’affouragement en vert est pratiqué par certains éleveurs. Cette pratique peut répondre à des contraintes structurelles de certaines exploitations, mais des essais réalisés à la ferme expérimentale de Trévarez indiquent une baisse de l’ingestion des vaches affouragées et surtout une forte augmentation du temps de travail.

D’autres sources

Des coproduits peuvent diversifier les sources de protéines de l’exploitation (drèches brasseries, d’éthanol, autres tourteaux…). Leur prix d’intérêt doit s’examiner selon la ration dans laquelle ils seront utilisés. La disponibilité de ces produits est variable. Lorsque les distances de transport ne sont pas trop importantes, ils trouvent souvent une place intéressante dans les rations. Dans les conditions de marché actuelles, les sources les plus intéressantes demeurent le tourteau de colza, les drèches de blé et de brasserie.

Cultiver ses sources azotées

Deux protéagineux sont cultivables en Normandie et donnent des résultats prometteurs :

- la féverole, dont l’itinéraire de culture (traitements) peut être allégé lorsqu’il est destiné à l’autoconsommation. Les variétés à fleur blanche offrent une teneur de 31 % MAT, dont les variations semblent importantes ;

- le lupin de printemps, plus riche en azote, mais dont la culture est délicate. Il doit être réservé aux parcelles à bon potentiel. De nouvelles variétés plus précoces arrivent sur le marché.

Une autre piste peut être de valoriser son propre tourteau. Les fédérations de Cuma font circuler des presses à huile pour le colza. Le tourteau qui en résulte est très bien valorisé par les vaches laitières à condition de veiller à la concentration totale en matière grasse de la ration et de prendre en compte la teneur limitée en PDIE de ces tourteaux (160 à 180 PDIN et 80 à 95 PDIE).

Si on ne peut pas produire, on peut bien acheter.

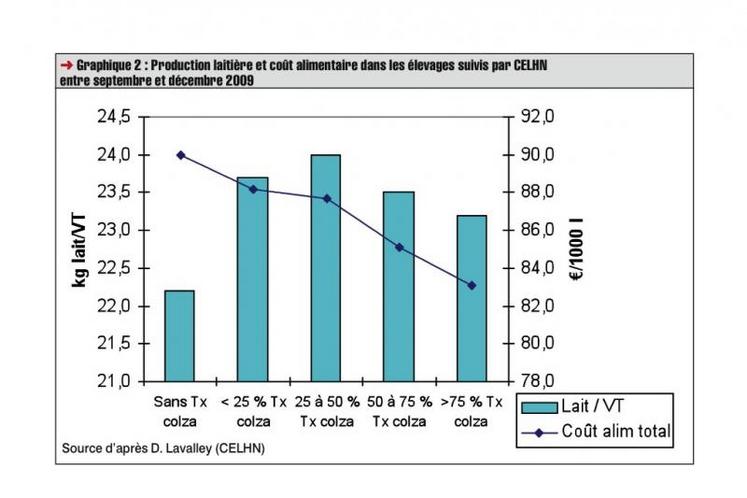

L’utilisation du tourteau de colza comme aliment correcteur est une source d’économie (graphique 2). Il n’altère pas les performances du troupeau voire permet d’augmenter le TP. Son taux d’incorporation est important dans les aliments du commerce. Il paraît donc possible de l’utiliser directement chez soi.

Les contrats et l’intérêt des achats en quantités importantes permettent d’optimiser l’achat de matières premières. Ces moyens s’appliquent aussi aux concentrés du commerce. Avant d’opter pour l’acquisition de matière première, un contact avec son fournisseur d’aliment doit être pris pour comparer les offres.

Il ne semble pas y avoir une solution unique pour réduire la facture azotée au sein d’une exploitation laitière. C’est en jouant sur la limitation des besoins, la bonne valorisation des prairies, la diversification des fourrages et une politique d’achat de concentré réfléchie que l’on peut améliorer son efficacité économique.

Etienne DOLIGEZ - Calvados Conseil Elevage

Pour le compte du groupe alimentation des Chambres d’Agriculture et Contrôles laitiers de Normandie