Maïs ensilage

Préparation des terres et semis

La préparation des terres à maïs est une opération importante qui conditionne la réussite de la culture tout comme la phase de semis qui demande beaucoup de précision.

Le maïs est une plante exigeante en chaleur et en eau. De plus, elle ne talle pas et ses racines sont paresseuses. Pour que la plante exprime tout son potentiel, il faut implanter le maïs dans une terre bien structurée et bien préparée. La préparation doit assurer le réchauffement du sol, garantir une levée rapide et homogène et favoriser un enracinement dense et profond.

Outre les mesures visant à améliorer la circulation de l’eau et la structure, le ressuyage de la couche labourée avant toute intervention constitue la règle la plus importante. Une terre ressuyée est synonyme de terre friable, facile à préparer et moins sensible au tassement.

Assurer le réchauffement du sol

La vitesse de levée du maïs et la croissance racinaire sont très dépendantes de la température du sol. Un sol sain et bien structuré se réchauffe vite car l’air

circule bien. Les mesures agronomiques qui accélèrent l’évacuation des eaux excédentaires et qui améliorent la porosité du sol garantissent l’implantation de la culture. Ces mesures sont : le drainage, l’ameublissement profond, le chaulage des terres acides, l’entretien en matières organiques et les soins apportés à la préparation du sol.

Garantir une levée rapide et homogène

Pour germer, le grain de maïs a besoin d’eau, d’oxygène et de chaleur. Le transfert de l’eau par le sol se fait d’autant mieux que la terre est fine au contact de la graine. Il faut donc créer un lit de semences constitué de terre fine sur 4 à 5 cm d’épaisseur et avoir en surface des petites mottes pour lutter contre la battance des sols fragiles tels que les limons. Cette battance est toujours défavorable à l’aération et au réchauffement du sol et donc à la levée de la plante. Cet accident structural est aggravé par l’émiettement excessif du sol : les pertes à la levée peuvent être importantes. A l’opposé, trop de grosses mottes de plus de 5 cm à la surface du sol, sont également préjudiciables par leur effet obstacle.

Enfin pour une levée homogène, il faut une profondeur de semis régulière.

Favoriser un enracinement dense et profond

Les racines du maïs sont sensibles aux moindres obstacles structuraux qu’elles rencontrent dans le sol. Elles n’apprécient guère mieux les zones creuses. Leur développement contrarié ou réduit engendre de graves problèmes d’alimentation hydrique et minérale pour la plante. La production est de ce fait diminuée.

Le maïs s’enracinera mieux si le sol est homogène, sans succession de couches de porosité différente. Un mauvais enracinement rend impossible une bonne végétation. De plus, un enracinement dans la couche superficielle rend la plante très sensible à une sécheresse potentielle.

Dans la couche inférieure du labour, il faut donc réduire les grosses mottes et combler les creux. La formation de semelles ou de zones compactées est à éviter. Lors du labour, il faut veiller à travailler uniquement sur sol ressuyé en fond de raie. Pour la préparation, il faut limiter le nombre de passages et la profondeur de travail, afin de prévenir la formation de semelle superficielle. La matière organique doit être correctement enfouie sans accumulation au fond du labour et le sol doit être suffisamment rappuyé.

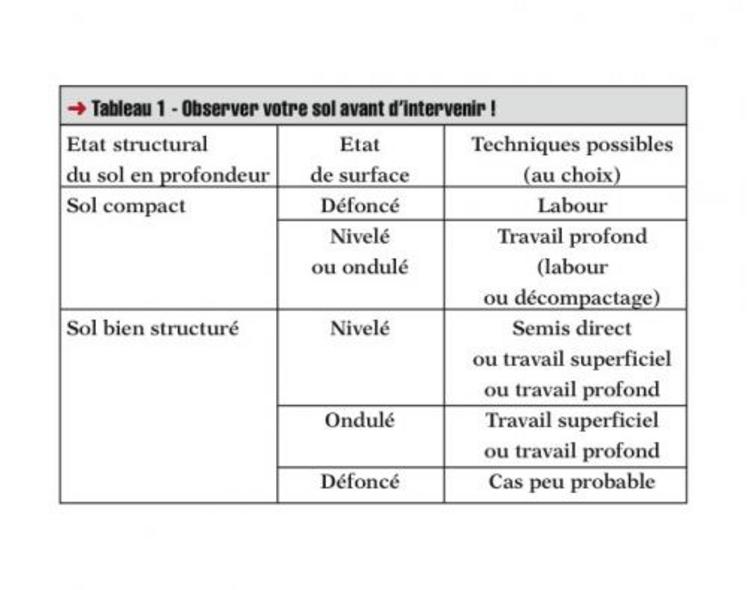

Avant toute intervention, l’observation du sol est indispensable pour déterminer les défauts de structure, l’état d’humidité et choisir ainsi, en connaissance de cause, l’itinéraire le mieux adapté (tableau 1).

Quand et comment semer ?

La décision de semer ne doit pas être dictée par le calendrier. S'il est conseillé de semer en avril, il ne faut pas vouloir à tout prix semer tôt. Selon les secteurs, il faut être prêt à partir du 20 avril mais c'est avant tout des conditions agronomiques favorables qui déclencheront les semis. De plus, si la précocité de la variété de maïs est adaptée, semer jusqu'au 10 mai n'impacte pas sur le rendement.

Avant le démarrage de la campagne, un nettoyage de toute la chaîne de distribution et une vérification du semoir s'imposent, afin de remplacer les pièces usées. Arrivé au champ, pensez à contrôler les réglages de votre semoir: profondeur du semis et densité par observation des graines semées.

Enfin, ne semez pas trop vite : 5-6 km/h. Au-delà, des irrégularités de densité, de profondeur et de positionnement sur la ligne de semis peuvent entraîner une hétérogénéité de levée et donc a posteriori, de stade entre les plantes, hétérogénéité qui ne contribuera pas à atteindre l'optimum du rendement.

Nathalie DILLY

Chambre d'agriculture de la Manche

ndilly@manche.chambagri.fr

www.manche.chambagri.fr