Chevaux

Raisonner la fertilisation des prairies

Bon nombre d’éleveurs équins se posent des questions quant à l’apport d’engrais sur leurs prairies.

Certes, le cheval pâture différemment d’une vache, mais la conduite des prairies pourrait s’inspirer davantage de l’élevage bovin, afin de limiter le gaspillage ou le surpâturage, responsables de la dégradation de la flore.

Plusieurs questions vont guider le raisonnement de la fertilisation des prairies d’une structure équine :

- quel chargement moyen à l’hectare ?

- quelle part d’herbe dans la ration des animaux pâturant ?

- connaît-on l’historique des apports de fertilisants ?

- quel niveau de fertilité des sols ?

- les effluents d’élevage sont-ils valorisés sur l’exploitation ?

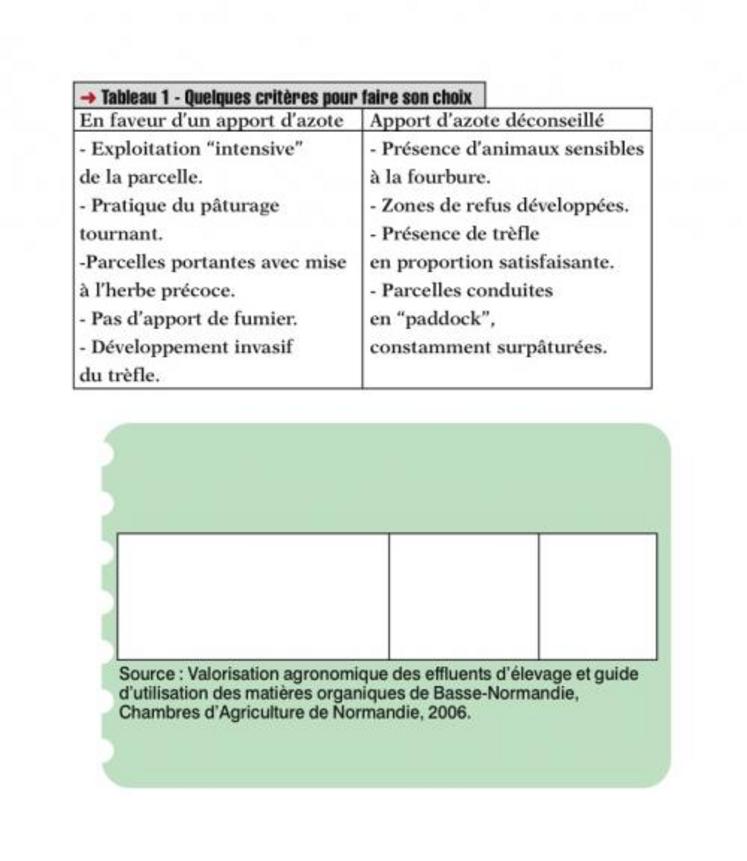

De l’azote ou pas ?

On entend couramment qu’il ne faut pas d’azote pour les prairies valorisées par des chevaux. Sans être aussi radical, il est préférable d’évaluer les besoins. Tout va dépendre du rendement attendu de la prairie et par conséquent, du chargement sur les parcelles. Certaines exploitations comptent moins d’un UGB/ha. Dans ce cas là, la minéralisation de la matière organique ainsi que la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique par les légumineuses assureront une pousse de l’herbe suffisante. Un apport complémentaire n’entraînerait que l’extension des zones de refus.

Par contre des parcelles exploitées de façon plus intensive, où le chargement atteint régulièrement les 2 UGB/ha, un apport d’environ 50 U en fin d’hiver permettra à la fois une mise à l’herbe plus précoce (attention à la portance des terrains) et un gain de rendement (tableau 1).

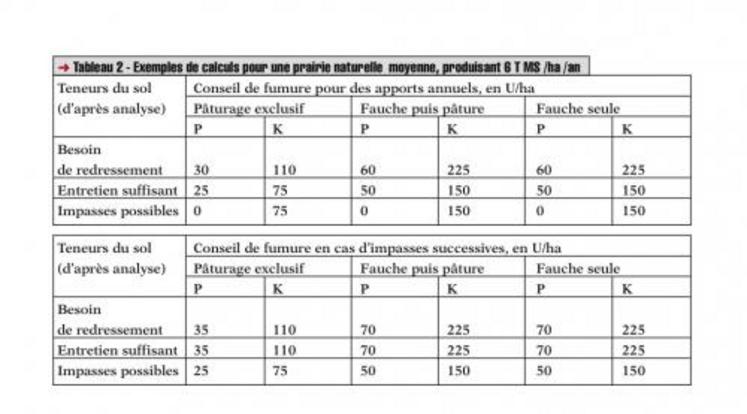

Le phosphore et la potasse : entretenir un capital

La prairie est une culture moyennement exigeante vis-à-vis de ces éléments. L’objectif est de maintenir dans le sol un niveau qui va couvrir les exportations, sans engendrer de carence, ni d’excédents superflus. Il est donc primordial de connaître la teneur en P et K des sols de son exploitation. Pour cela des analyses s’imposent :

- l’analyse de sol, qui va nous révéler les teneurs en P et en K ;

- l’analyse d’herbe, qui va nous indiquer l’état de nutrition des plantes et par conséquent nous donnera une idée sur la disponibilité des éléments.

L’analyse de sol est à privilégier au moment de la reprise de parcelles, pour avoir une idée du “stock début”. L’analyse d’herbe permettra de surveiller l’évolution et l’efficacité des apports au cours du temps. Il faut être prudent avec l’analyse d’herbe provenant de parcelles dont on ne connaît pas le passé de fertilisation, car la flore a pu se spécialiser au cours du temps pour s’adapter à une carence particulière. L’indice de nutrition pourra paraître satisfaisant, alors qu’il met en évidence des plantes qui se satisfont de bien peu.

Les critères de décision sont les suivants : niveau de production de la prairie, impasses de fertilisation les années passées, teneurs du sol, restitutions par les déjections au pâturage ou sous forme de fumier (tableau 2).

Le chaulage : des pratiques extrêmes !

L’amendement calcaire est apporté à la fois pour couvrir les exportations en calcium de la prairie et compenser l’acidification progressive du sol. Le pH est une valeur à surveiller, puisque c’est autour d’un pH compris entre 6 et 7 que les autres éléments nutritifs du sol sont les plus disponibles.

Or il est fréquent de rencontrer des pratiques de “sur-chaulage” dans les élevages équins, dans un but de “désinfection” des sols. L’efficacité d’un tel procédé envers les parasites n’étant pas montrée, mieux vaut ne pas risquer de bloquer son sol par des apports de chaux trop fréquents.

A l’inverse, il n’est pas rare d’observer des parcelles qui n’ont reçu aucun amendement calcaire depuis des années.

L’analyse de terre permet de vérifier si le sol nécessite un chaulage : au-dessus de pH 7 ou d’un taux de saturation de 150 %, ne surtout pas chauler ! Certains sols sont naturellement calcaires, un apport supplémentaire risquerait de bloquer les éléments fertilisants dans le sol.

En sol à tendance acide, un simple entretien consiste à apporter environ 1 000 U CaO tous les 4 ans, soit environ 2 T de calcaire broyé ou 1 T de chaux vive à l’hectare. La fréquence sera augmentée si le pH est trop descendu, mais attention, il vaut mieux remonter un pH sur la durée pour ne pas trop perturber la vie du sol. La rapidité d’action est une caractéristique importante pour ces amendements. La chaux vive permet un redressement plus rapide, mais c’est aussi le plus cher. Un calcaire broyé ou une chaux humide aura une action plus lente.

Attention également à l’utilisation de chaux magnésiennes, déconseillées dans certains secteurs (Pays d’Auge notamment), où le taux naturel de magnésie dans le sol est déjà très élevé.

Sophie Hard

conseillère agronomie de la Chambre d'Agriculture du Calvados en collaboration avec les agents du réseau références équines Basse-Normandie