Protéagineux

Rentabilité des protéagineux : chiffrer les atouts agronomiques !

Protéagineux

Pour bien considérer la rentabilité du pois, il ne suffit pas de comparer sa marge à celle des autres cultures. Il est important de pousser l’analyse à l’échelle de la rotation en distinguant les effets précédents. Non seulement les protéagineux ne nécessitent pas d’engrais azotés, mais ils permettent aussi de maximiser la marge du blé qui suit en améliorant son rendement et en réduisant ses besoins en intrants.

Les protéagineux, en tant que légumineuses, offrent les meilleurs effets précédents aux cultures qui les suivent.

©

DR

.

Effet précédent : semer du pois, c’est gagner du blé

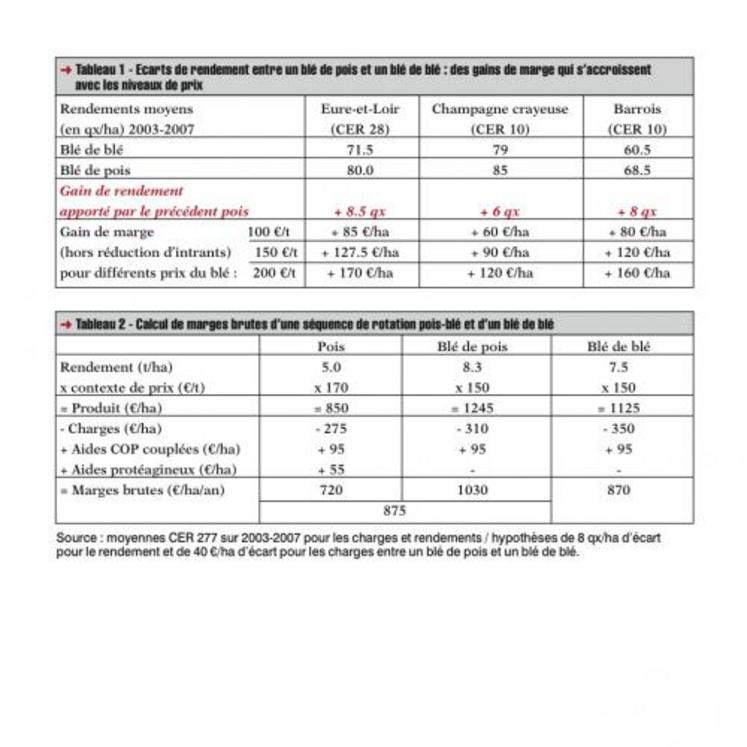

Les protéagineux, en tant que légumineuses, offrent les meilleurs effets précédents aux cultures qui les suivent : blé tendre, blé dur voire colza. D’abord, comme l’indique Gilles Marion de CER (Centre d’Economie Rurale) France Alliance Centre, “les gains de rendement du blé suivant un pois sont en moyenne de 8 qx et plus, selon les régions et les années, par rapport à un blé de blé” (tableau 1).

Ensuite, aucun apport d’azote n’étant nécessaire, les charges des protéagineux, contrairement aux autres cultures, ne sont pas affectées par l’augmentation des prix de l’azote. Cette économie se prolonge dans la rotation, puisqu’en fonction des types de sol ce sont de 20 à 50 unités d’azote qui sont économisées sur un blé de pois par rapport à un blé de blé.

Enfin, les risques de maladies, et tout particulièrement de piétin, sont réduits pour un blé de pois par rapport à un blé de céréales. A cela s’ajoute la meilleure maîtrise des adventices sur les parcelles du fait d’une rotation plus diversifiée.

La rentabilité des protéagineux se mesure à l’échelle de la rotation

Il est possible de quantifier économiquement les atouts agronomiques des protéagineux : les gains de rendement du blé liés au précédent pois assurent un gain de marge de 60 à plus de 150 €/ha selon le contexte de prix (tableau 1) et les économies de charges sur ce blé de pois par rapport à un blé de blé atteignent facilement les 40 €/ha en considérant les économies d’azote voire de fongicides. Toutefois, ces gains et économies liés aux protéagineux ne sont pas comptabilisés dans leurs marges brutes mais sur celle de la culture qui suit.

En tenant compte de ces éléments, la comparaison de marges brutes d’assolements issus des rotations possibles dans différentes régions montre que des rotations diversifiées avec des protéagineux sont aussi rentables que les rotations simples plus souvent pratiquées. “Pour respecter un bon équilibre agronomique, il faut accepter d’introduire une deuxième tête de rotation même si elle est moins rentable que la tête de rotation dominante, le colza” fait remarquer Olivier Claret de CER France Aube. En effet, même si la marge du pois est inférieure à celle d’un blé de blé (tableau 2), la séquence blé-pois est économiquement plus intéressante que le blé de blé tout en permettant de rallonger la rotation.

Pour bien considérer l’intérêt agro-économique des protéagineux, il est donc important de mener les calculs de marges jusqu’au bout. C’est-à-dire en tenant compte :

- des effets précédents (gains de rendement et économies d’intrants) ;

- des contextes de prix des cultures ainsi que des engrais ;

- et sans oublier d’ajouter aux aides couplées communes des céréales, des oléagineux et des protéagineux, l’aide additionnelle spécifique aux protéagineux de 55,57 €/ha.

Les protéagineux, en tant que légumineuses, offrent les meilleurs effets précédents aux cultures qui les suivent : blé tendre, blé dur voire colza. D’abord, comme l’indique Gilles Marion de CER (Centre d’Economie Rurale) France Alliance Centre, “les gains de rendement du blé suivant un pois sont en moyenne de 8 qx et plus, selon les régions et les années, par rapport à un blé de blé” (tableau 1).

Ensuite, aucun apport d’azote n’étant nécessaire, les charges des protéagineux, contrairement aux autres cultures, ne sont pas affectées par l’augmentation des prix de l’azote. Cette économie se prolonge dans la rotation, puisqu’en fonction des types de sol ce sont de 20 à 50 unités d’azote qui sont économisées sur un blé de pois par rapport à un blé de blé.

Enfin, les risques de maladies, et tout particulièrement de piétin, sont réduits pour un blé de pois par rapport à un blé de céréales. A cela s’ajoute la meilleure maîtrise des adventices sur les parcelles du fait d’une rotation plus diversifiée.

La rentabilité des protéagineux se mesure à l’échelle de la rotation

Il est possible de quantifier économiquement les atouts agronomiques des protéagineux : les gains de rendement du blé liés au précédent pois assurent un gain de marge de 60 à plus de 150 €/ha selon le contexte de prix (tableau 1) et les économies de charges sur ce blé de pois par rapport à un blé de blé atteignent facilement les 40 €/ha en considérant les économies d’azote voire de fongicides. Toutefois, ces gains et économies liés aux protéagineux ne sont pas comptabilisés dans leurs marges brutes mais sur celle de la culture qui suit.

En tenant compte de ces éléments, la comparaison de marges brutes d’assolements issus des rotations possibles dans différentes régions montre que des rotations diversifiées avec des protéagineux sont aussi rentables que les rotations simples plus souvent pratiquées. “Pour respecter un bon équilibre agronomique, il faut accepter d’introduire une deuxième tête de rotation même si elle est moins rentable que la tête de rotation dominante, le colza” fait remarquer Olivier Claret de CER France Aube. En effet, même si la marge du pois est inférieure à celle d’un blé de blé (tableau 2), la séquence blé-pois est économiquement plus intéressante que le blé de blé tout en permettant de rallonger la rotation.

Pour bien considérer l’intérêt agro-économique des protéagineux, il est donc important de mener les calculs de marges jusqu’au bout. C’est-à-dire en tenant compte :

- des effets précédents (gains de rendement et économies d’intrants) ;

- des contextes de prix des cultures ainsi que des engrais ;

- et sans oublier d’ajouter aux aides couplées communes des céréales, des oléagineux et des protéagineux, l’aide additionnelle spécifique aux protéagineux de 55,57 €/ha.