Elevage

Un projet de robot de traite ? Comment bien l’intégrer dans son exploitation et son organisation !

L'installation d'un robot de traite s'intègre dans un processus beaucoup plus large qui va de l'alimentation des animaux à la collecte de lait.

L’éleveur doit donc prendre en compte les répercussions de son choix sur les opérations qui vont se dérouler en amont et en aval de la traite : des techniciens compétents (techniciens bâtiments, laiteries…) peuvent vous aider à réfléchir à la cohérence de l’ensemble de votre système.

Installer un robot de traite dans une stabulation libre

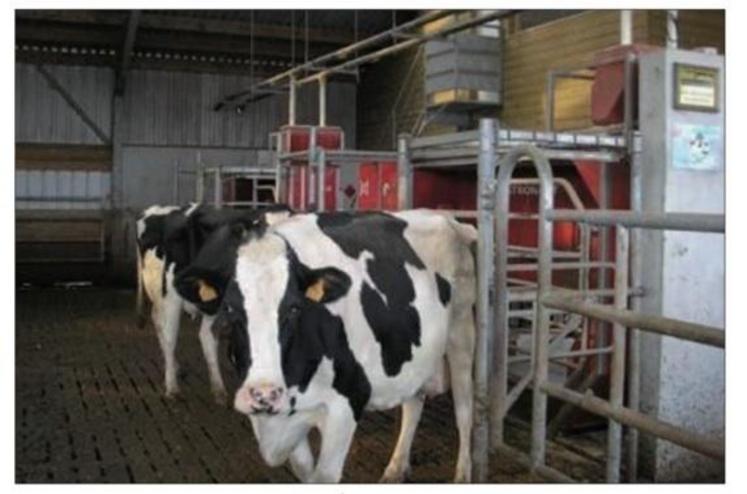

A la différence des salles de traite qui sont installées dans un espace ou local spécifique, les robots de traite se caractérisent par leur intégration au sein même du logement des vaches laitières. Les modalités de leur implantation dans la stabulation sont, de ce fait, déterminantes pour leur assurer un bon fonctionnement et une fréquentation satisfaisante par les animaux.

A l’appui des observations réalisées depuis plusieurs années sur les robots de traite de type “mono-stalle”, le document “installer un robot de traite en stabulation libre” a pour objectif de préciser les éléments techniques à prendre en compte pour réussir l’installation d’un ou plusieurs robots dans une stabulation libre pour vaches laitières.

Cinq thèmes largement illustrés par des schémas et des photos permettent de faire le tour des points à aborder avant d’arrêter son choix.

La conception générale du bâtiment

L’installation d’un robot ne doit pas conduire à une réduction des surfaces disponibles pour les vaches laitières et à la perte de confort :

• Bien respecter les recommandations des aires de vie en fonction des différents types de logement :

- aire paillée, prévoir 6.5 à 7 m² utiles par vache ;

- logettes, de préférence une logette par vache, on peut accepter un sureffectif de 10 % maximum ;

- une place à l’auge suffisante.

• Bien entretenir les aires de vie et les abords de la stalle pour garantir des mamelles propres.

• Assurer l’abreuvement des animaux à proximité du robot.

• Bien penser à la gestion des déjections et des effluents de traite lors de la mise en place d’une traite robotisée.

La circulation des animaux : les conduites au robot

Les caractéristiques de l’élevage, les aspirations et choix techniques de l’éleveur déterminent le mode d’utilisation du robot.

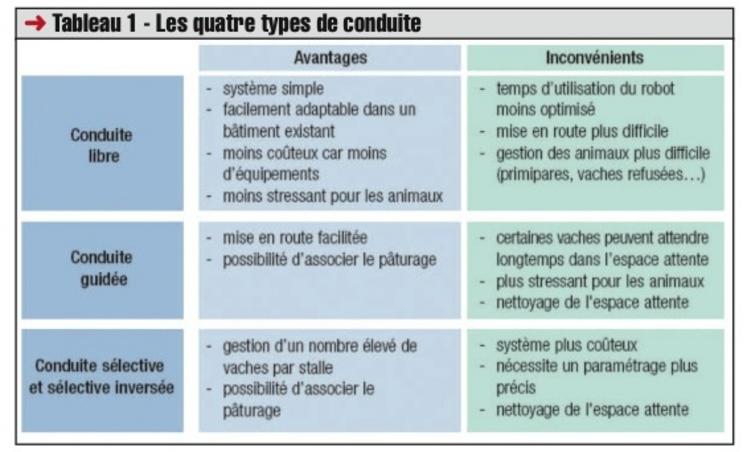

Aujourd’hui, quatre types de conduite sont proposés avec des impacts différents sur l’aménagement du bâtiment et le niveau d’équipements (tableau 1).

• La conduite libre : libre accès des vaches à tous les postes du bâtiment.

• La conduite guidée : circuit imposé couchage - traite - alimentation.

• La conduite sélective : limite l’accès au robot aux seules vaches à traire.

• La conduite sélective inversée : favorise l’alimentation, optimise le temps de traite.

Le bloc robot

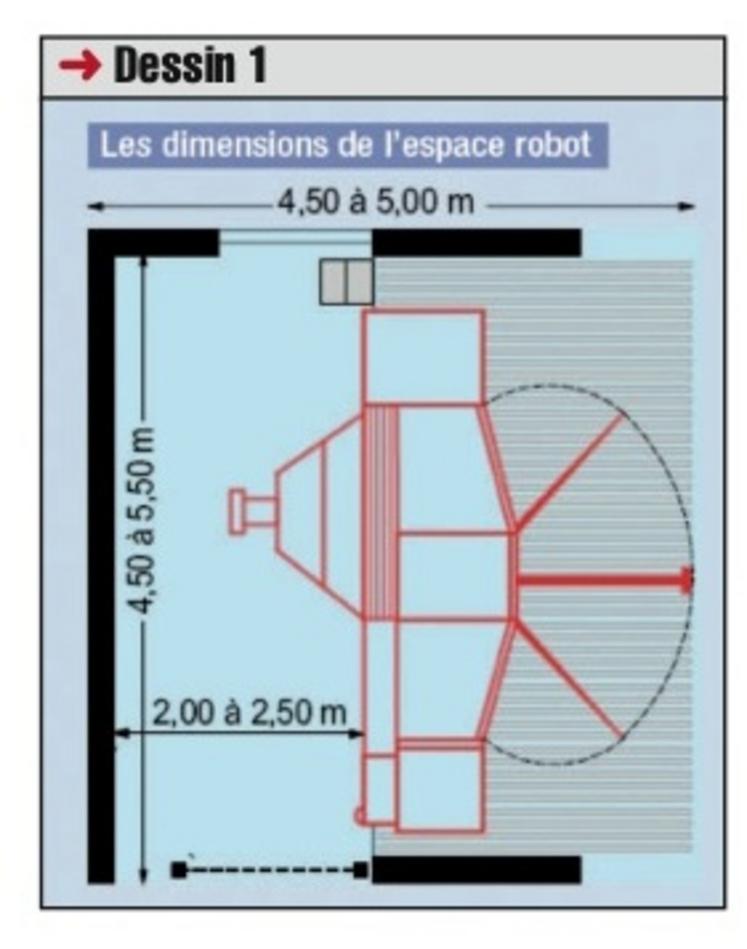

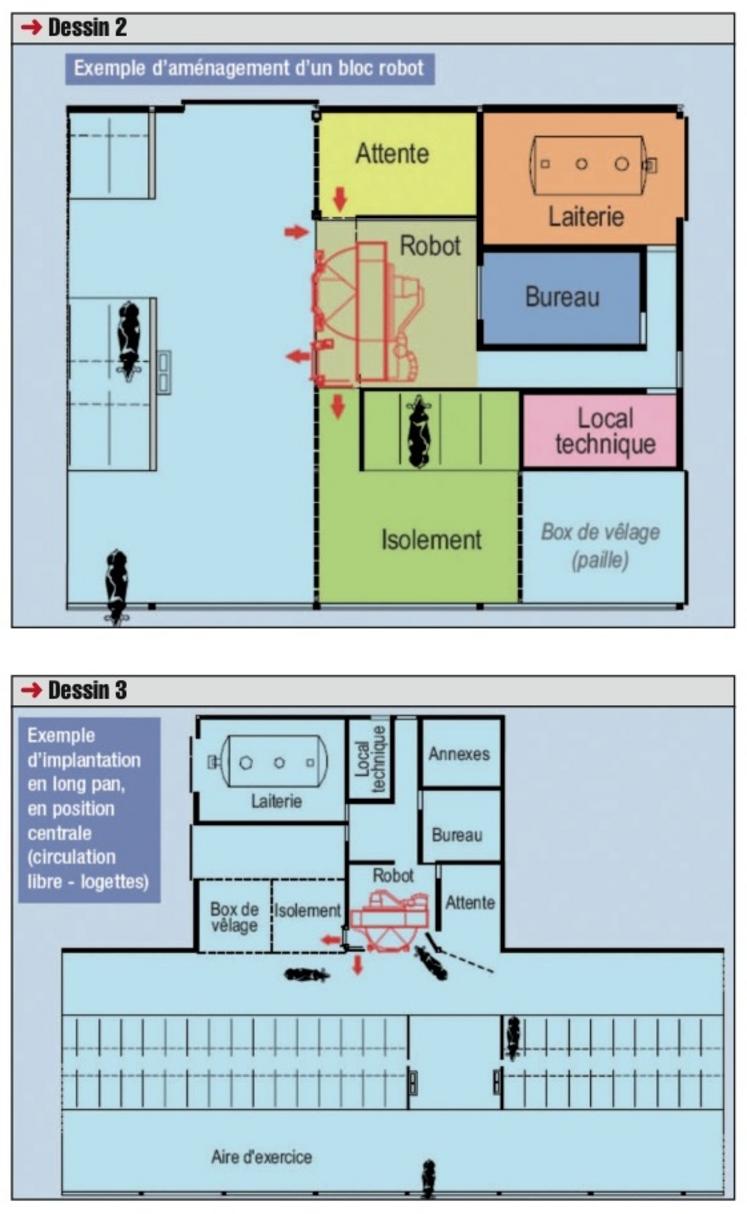

Pour être fonctionnelle, l’installation d’un robot de traite nécessite obligatoirement l’aménagement de plusieurs espaces indissociables de la machine elle-même. Leur ensemble constitue ce qui peut-être défini comme le “bloc robot” (Dessins 1 et 2).

L’implantation dans le bâtiment

Quel que soit l’emplacement envisagé dans le bâtiment, il convient de prendre en compte la circulation des animaux, l’accès des intervenants au robot et aux annexes par un couloir propre, la distance entre le robot et la laiterie, la contention et les cases de vêlages ou d’isolement.

Il est essentiel de prévoir la liaison avec le pâturage et les possibilités d’extension à l’occasion d’un agrandissement de troupeau.

Dans un bâtiment neuf, l’implantation peut se faire aussi bien en pignon qu’en long pan. Ces deux positionnements sont compatibles avec tous les types de conduite (Dessin 3).

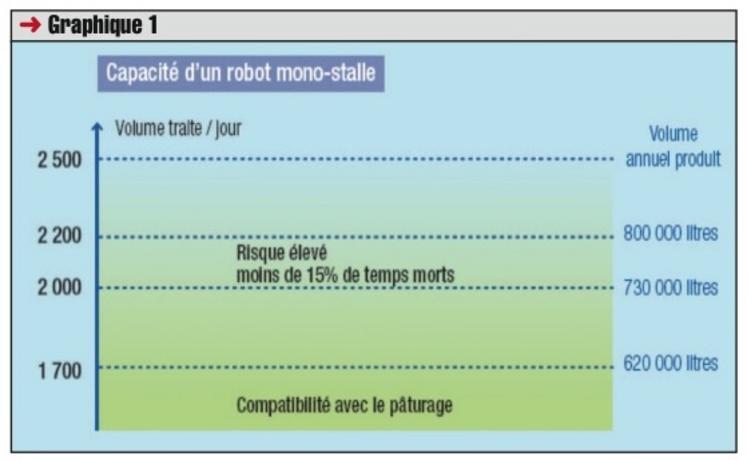

La capacité des robots mono-stalle

Une stalle de robot, avec la technologie actuelle permet de traire entre 1 800 et 2 000 litres par jour (en théorie jusqu’à 2 500 litres). Le volume annuel devient critique au-delà de 650 à 700 000 litres. Une stalle permet en moyenne 6 à 8 traites par heure et un maximum acceptable de 160 à 170 traites par jour. En fonction du niveau de production, le seuil de passage à deux stalles se situe autour de 70 à 80 vaches présentes avec des vêlages étalés sur toute l’année. Tout dépend évidemment des aspirations personnelles de l’éleveur en terme de travail, et de ses perspectives d’évolution (Graphique 1).

Bien intégrer les conditions de réfrigeration et de collecte du lait dans son installation

Refroidir correctement le lait destiné à la collecte

La récolte du lait est quasi-permanente dans le cas d'une traite robotisée. Or pendant la collecte du lait et lors du nettoyage du tank de stockage du lait, le lait trait peut être stocké sans être refroidi ! L'arrêt du robot pour lavage de façon synchronisée à celui de la cuve de stockage du lait, la mise en place d'un bac tampon réfrigérant peuvent permettre le stockage du lait sans rupture de refroidissement. De même juste après le ramassage, le volume stocké est faible et donc non refroidi pour éviter le gel du lait. Des solutions existent mais dans tous les cas, il convient de s'assurer, en relation avec l'installateur du robot et la laiterie, et dès le choix du matériel, que tout le lait destiné à la collecte sera bien refroidi à 4 °C dans un délai maximum de 2 heures et sans risque de gel.

Permettre une collecte rapide et sûre

Le chauffeur-collecteur doit pouvoir, dès son arrivée, réaliser la collecte et ceci sans attendre la fin de traite d'une ou plusieurs vaches. Pour le permettre, des solutions sont possibles et peuvent être déclenchées au moment du pompage : orienter le lait des animaux en cours de traite vers une destination autre : alimentation des veaux, élimination... Ou prévoir, pour ce lait, un bac intermédiaire réfrigérant et nettoyé régulièrement. Il est également nécessaire de prévoir avant la mise en service du robot les équipements spécifiques raccordés au tank, indispensables à la collecte et au nettoyage de l'installation.

Il est nécessaire avant l'installation du robot et en lien avec sa laiterie de prévoir les adaptations nécessaires pour le stockage et la collecte du lait dans de bonnes conditions. La collecte ne doit pas être dépendante du fonctionnement du robot !

Avec un robot de traite : apprendre à surveiller différemment la qualité et l’hygiène

Des résultats moins réguliers en germes et en spores butyriques

Pendant les premiers mois de fonctionnement d'un robot, on observe souvent une légère dégradation des résultats en germes, qui peut parfois conduire à dépasser le seuil de 50 000 germes/ml. Les contaminations en spores butyriques ont également tendance à augmenter. L'Institut de l'élevage enregistre un écart de 30 % sur les résultats d'analyses entre un groupe d'éleveurs équipés de robots et un groupe témoin, de dimensions comparables, travaillant en salle de traite.

Avec le robot, tous les trayons, propres ou sales, sont nettoyés de la même façon, d'où ces évolutions en germes et spores butyriques. Le maintien de la qualité du lait passe d'abord par une bonne conception des aires de vie et de passage des animaux pour maintenir des mamelles propres (par exemple : logettes, parc d'attente sur caillebotis...). En cas de problèmes, la programmation d'un double lavage des trayons des vaches sales permet de mieux maîtriser la situation.

Bien entendu, le nettoyage régulier et efficace de tous les éléments en contact avec le lait reste une condition de base de la bonne maîtrise de la qualité bactériologique.

Une augmentation de la lipolyse

Les élevages équipés de robots voient souvent leurs résultats lipolyse augmenter (+ 30 à 40 % selon les observations de l'Institut de l'élevage).

La réduction des intervalles de traite et des entrées d'air excessives ressortent comme les principaux facteurs favorisant cette dégradation. Attention également aux circuits du lait entre le robot et le tank : des longueurs de tuyauterie trop importantes, la présence de coudes, une puissance de pompe disproportionnée par rapport aux diamètres des tuyaux, sont autant d'éléments aggravant la lipolyse, auxquels il faut veiller dès la conception de l'installation.

Les six premiers mois tendus sur les cellules

Même si les comptages cellulaires augmentent légèrement lors de la mise en service du robot, la situation revient généralement à la normale au bout de quelques mois, et l'état des trayons est plutôt amélioré. Les constructeurs proposent d'ail-leurs un système de désinfection des gobelets entre chaque vache, très intéressant pour limiter les contaminations. Evidemment, il est préférable de passer au robot avec un troupeau sain, dans ce cas la traite robotisée donne des résultats identiques à la traite en salle de traite.

Avec le robot, une bonne partie du temps consacré auparavant à la traite doit être réinvestie dans la surveillance des animaux et le suivi des données sur ordinateur. C'est une des conditions de la bonne maîtrise des infections mammaires. Aussi la formation à l'utilisation du logiciel est-elle primordiale.

En conclusion, avec un robot, comme avec une salle de traite, la qualité du lait se pilote en identifiant les points critiques sur lesquels il est possible d'agir par de bons réglages et de bonnes pratiques. Mais il faut aussi y penser dès la conception de l'installation, pour éviter des erreurs auxquelles il serait difficile de remédier par la suite.

Un impact aussi sur le traitement des mammites

Les robots de traite sont bien équipés pour détecter les mammites cliniques ou subcliniques. La mesure de la conductivité électrique, de la concentration cellulaire ou de la viscosité du lait, permet un diagnostic précoce et fiable. Les difficultés commencent avec le traitement des infections mammaires. La tactique traditionnelle qui consiste à administrer une dose de pâte antibiotique dans le quartier mammiteux, soir et matin, après chaque traite, 3 ou 4 fois, n’est pas adaptée au fonctionnement du robot. Quantités administrées, rythme d’administration, délais d’attente, tous les médicaments ont été testés avec une traite bi-quotidienne, toutes les 12 heures environ. Avec le robot, le rythme de traite augmente (2,7 traites/jour). Les traitements antibiotiques intra-mammaires sont en grande partie éliminés par la traite. Il s’en suit qu’en traite robotisée, le temps de contact entre l’antibiotique et les germes responsables est plus court. En respectant l’administration après chaque traite, on observe également une réduction de la durée totale du traitement. En traite bi-quotidienne, le taux de guérison bactériologique des mammites cliniques (disparition des germes) ne dépasse guère en pratique 50-60 %. La traite robotisée va entraîner une application inadéquate du schéma de traitement recommandé par le laboratoire pharmaceutique et une baisse d’efficacité.

La pire des choses à faire serait de traire moins les vaches pour laisser l’antibiotique plus longtemps dans la mamelle. Il faut au contraire augmenter la fréquence de traite en obligeant la vache à repasser dans le robot. C’est la traite qui favorise la régression des symptômes. Les antibiotiques, eux, augmentent la probabilité de destruction des germes responsables. Ensuite, il faut respecter la durée totale du traitement. Bien des germes de mammites sont plus sensibles à une durée d’exposition longue à l’antibiotique, plutôt qu’à une concentration élevée. Les vétérinaires peuvent proposer des traitements ne nécessitant que deux, voire un seul injecteur intra-mammaire. Pour certaines infections, les traitements par voie générale, dits à spectre étroit, sont également intéressants et règlent la difficulté de la persistance du traitement dans la mamelle. On notera que toute modification du schéma thérapeutique peut modifier le délai d’attente pour le lait et qu’il vaut mieux sur ce point demander son avis à un vétérinaire.

Grâce au robot, des conditions de travail globalement améliorées

Une fois passée la période d'adaptation, plus ou moins longue pour les animaux et pour l'éleveur (de 1 à 2 mois), le gain de temps d'astreinte est estimé à environ 2 minutes par vache et par jour (soit 2 heures pour 60 vaches laitières). Par ailleurs, l'organisation du travail autour de l'élevage gagne en souplesse horaire grâce à la suppression de l'astreinte de la traite 2 fois par jour.

Le travail est également moins pénible, les tâches manuelles étant remplacées par du temps d'observation des animaux, du temps de travail de bureau pour l'analyse des données enregistrées sur l'ordinateur, et des interventions liées aux vaches à problèmes.

Cependant, le gain de temps n'est pas toujours aussi important lorsque le système d'élevage est fortement modifié suite à l'arrivée du robot : affouragement estival à la place du pâturage, gestion de l'herbe sur l'exploitation...

De plus, dans les structures individuelles, les remplacements pour les week-ends et les congés sont plus problématiques car, actuellement, peu de personnel est formé à cette technique dans les services de remplacement.

OPTITRAITE® et CERTITRAITE® des contrôles pour toutes les machines... même les robots