Culture

Cultures intermédiaires avec légumineuses : quelle efficacité ?

L’association de légumineuses dans les CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates) est une pratique en vogue, pour enrichir le sol ou ajouter de la valeur à une culture dérobée. Pour mieux connaître l’intérêt de ces différents couverts, les Chambres d’agriculture de Normandie suivent une série d’essais depuis l’été 2010.

Les essais ont été mis en place dans les Chambres d’agriculture des 5 départements Normands : Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime, avec des dates de semis comprises entre mi-août et mi-septembre. Les dates de récolte sont échelonnées entre fin octobre et mi-mars selon les dates de destruction autorisées, les conditions climatiques et les pratiques locales.Le choix des espèce a porté en priorité sur les semences multipliables à la ferme : féverole, pois fourrager, vesce commune et trèfle d’Alexandrie. Ces légumineuses sont associées à de l’avoine car leur utilisation en pur n’est pas autorisée en CIPAN. Un témoin non semé et un témoin moutarde complètent le dispositif.L’objectif de ces expérimentations est de comparer la pousse des différents couverts, la quantité d’azote absorbée, puis dans une seconde phase, la quantité d’azote libérée pour la culture qui suit (maïs ou betterave selon les essais). Les résultats de cette seconde phase seront disponibles en fin 2011.

Des niveaux de production encore modestes à l’automne 2010

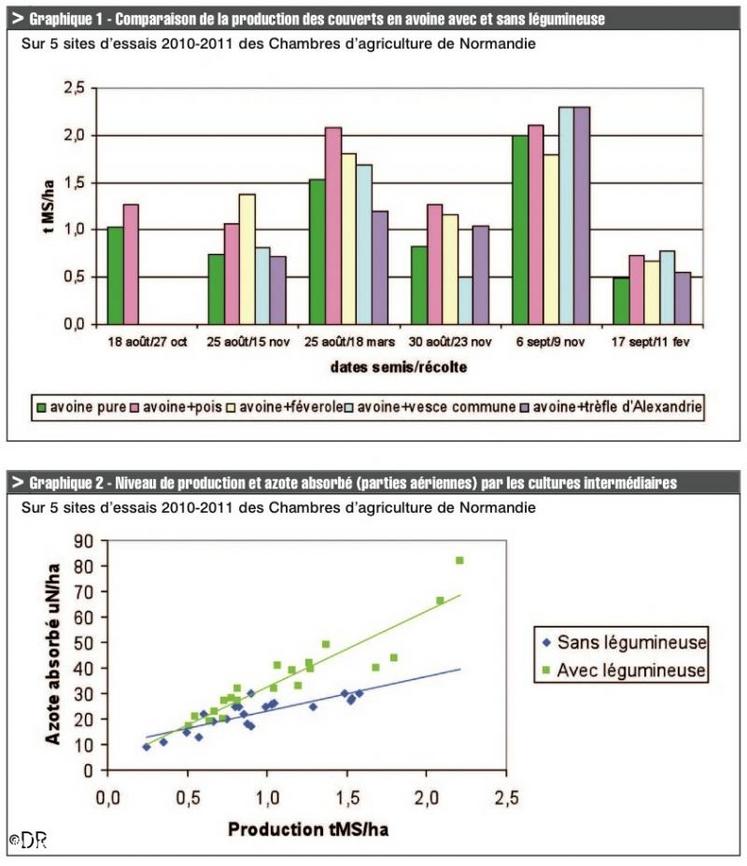

En 2009, avec des conditions très sèches sur août-septembre, les cultures intermédiaires avaient peu poussé. L’automne 2010 était plus favorable ; malgré cela les niveaux de production mesurés dans nos essais sont encore peu élevés : 2,5 t MS/ha au maximum, la plupart sont en dessous de 1,5 t MS/ha. Les couverts semés tardivement, mi septembre, sont ceux qui se sont le moins développés : 0,4 à 0,8 t MS/ha seulement.

Un semis précoce de la légumineuse pour gagner du rendement

Dans les essais 2010-2011, l’association d’une légumineuse permet souvent un gain de production. Le gain est en moyenne de 400 kg MS/ha entre l’association la plus performante de chaque essai et l’avoine seule (graphique 1). Ce résultat est cependant à nuancer avec d’autres résultats obtenus en Seine-Maritime : l’intérêt des légumineuses se manifeste surtout pour des semis très précoces, fin juillet-début août. Le gain de production apparaît moins pour des semis de fin août-début septembre.

Le pois fourrager se distingueC’est l’association avoine+pois fourrager qui se distingue dans les conditions d’interculture 2010-2011, avec un bon développement dans tous les essais. A l’inverse, le trèfle d’Alexandrie est fréquemment en queue de peloton. La vesce commune et la féverole présentent quant à elle des résultats variables selon les situations. La vesce semble être pénalisée plus fortement que les autres espèces de légumineuses lors de semis réalisés après la fin août. En revanche, elle parvient à se développer davantage en sortie d’hiver. La vesce commune reste donc intéressante pour les situations où l’on envisage de conserver le couvert longtemps : destruction après l’hiver ou valorisation fourragère en début de printemps.

Le pois fourrager se distingue

C’est l’association avoine+pois fourrager qui se distingue dans les conditions d’interculture 2010-2011, avec un bon développement dans tous les essais. A l’inverse, le trèfle d’Alexandrie est fréquemment en queue de peloton. La vesce commune et la féverole présentent quant à elle des résultats variables selon les situations. La vesce semble être pénalisée plus fortement que les autres espèces de légumineuses lors de semis réalisés après la fin août. En revanche, elle parvient à se développer davantage en sortie d’hiver. La vesce commune reste donc intéressante pour les situations où l’on envisage de conserver le couvert longtemps : destruction après l’hiver ou valorisation fourragère en début de printemps.

Avec légumineuse, plus d’azote absorbé

La quantité d’azote absorbé par le couvert est plus élevée avec légumineuse que sans. Dans les moutardes et avoines, le maximum d’azote retrouvé dans les parties aériennes est de 30 unités N/ha. Avec des légumineuses associées, on dépasse 80 u N/ha (graphique 2). Cet azote supplémentaire provient sans doute en partie de l’air, par fixation symbiotique des légumineuses. Cela présente un double intérêt : permettre le développement du couvert même en situation où le sol est pauvre en azote ; restituer davantage d’engrais à la culture qui suit.

Libération d’azote précoce pour la moutarde gelée

En début de printemps, une partie de l’azote provenant de la moutarde est déjà disponible dans le sol. Les niveaux de reliquat mesurés en mars-avril sont plus élevés de 20 unités N/ha après moutarde par rapport au témoin sans couvert (essais Seine-Maritime et Calvados). Les feuilles de moutarde tombées au sol par l’action du gel ont donc déjà commencé à se décomposer et ont libéré de l’azote. Les températures douces à partir de février 2011 ont sans doute accéléré le phénomène.Dans les conditions de l’hiver 2010-2011, la moutarde a fortement gelé, sauf dans l’essai du Nord Cotentin. Le gel est moins systématique pour les autres cultures intermédiaires, par exemple l’avoine brésilienne ou de printemps a gelé en partie mais a repris sa pousse en sortie d’hiver.

Essais réalisés avec la contribution du CasDAR