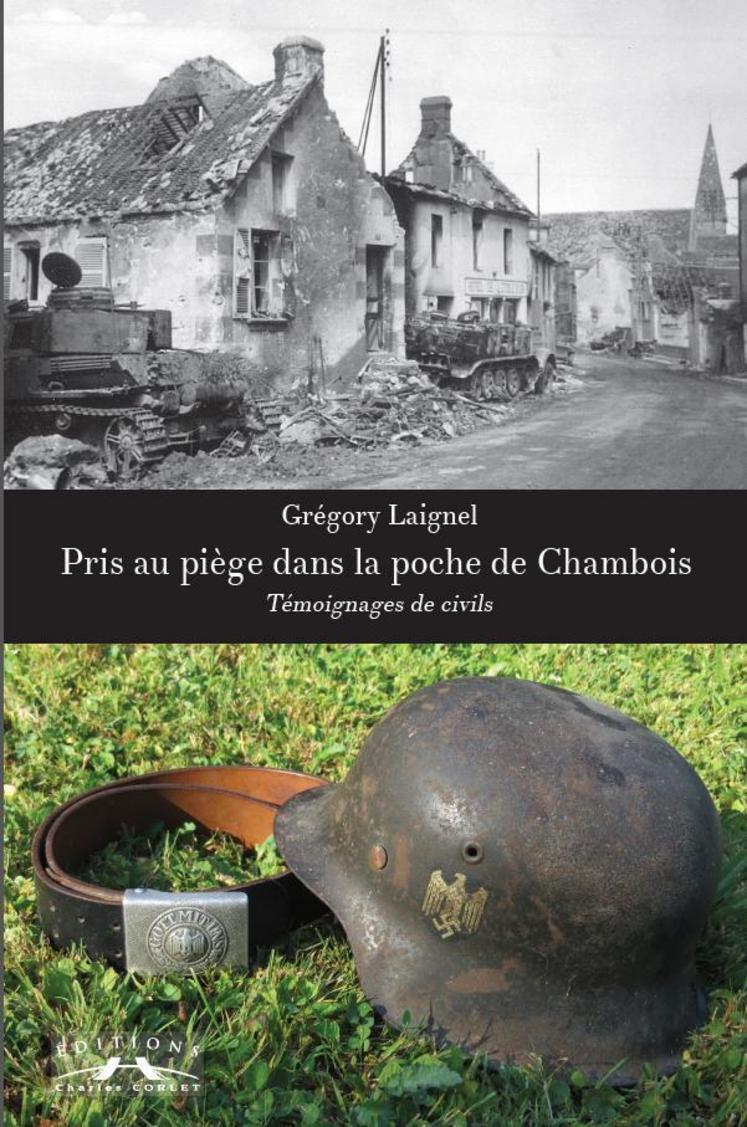

70ème anniversaire du Débarquement

Déluge de feu sur le refuge

Dans les fermes de la poche, les civils concentrés là depuis juin 1944, pensaient être à l'abri.

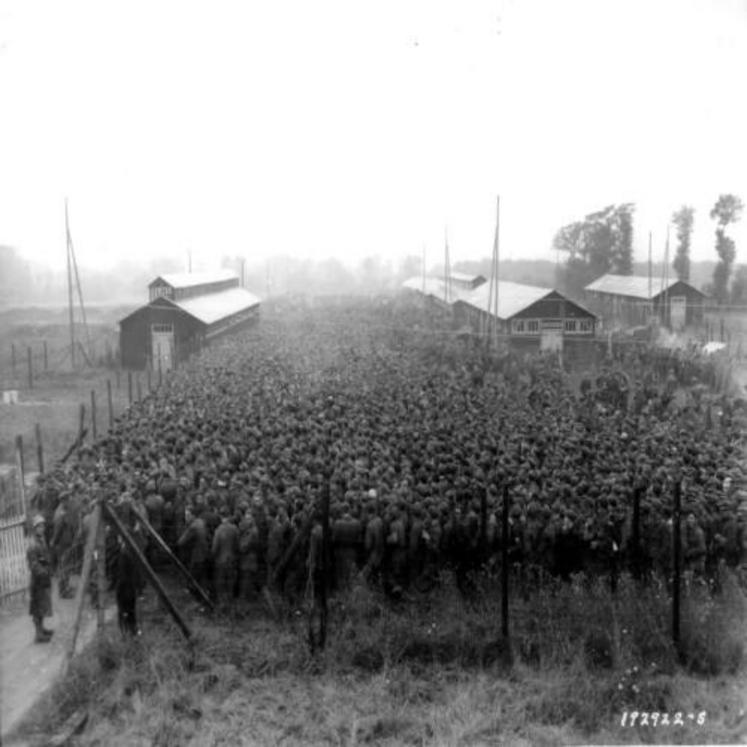

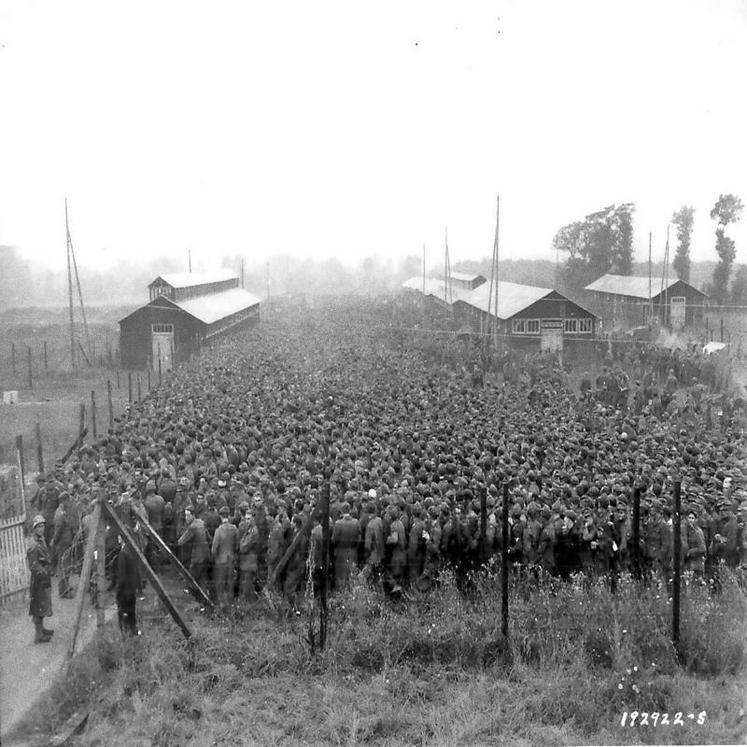

"Les réfugiés du mois d'août qui sont restés dans Chambois ne l'ont pas toujours fait par choix. Le théâtre des opérations militaires a fait le choix à leur place et à leurs dépens", retrace l'historien Gregory Laignel dans le récent ouvrage, "Pris au piège dans la poche de Chambois". Et c'est ainsi que du 12 au 22 août 1944, des milliers de civils se sont retrouvés dans la souricière, mélangés à l'armée allemande aux abois (L'Agriculteur Normand du 29 mai p 32). Une armée en déroute, acculée, pressée et désorganisée, qui vit sur le pays. "C'est parfois avec l'argument de la grenade qu'ils se font livrer ce dont ils ont besoin", relate Grégory Laignel.

La poche sur le chemin de l'exode

Dans ce petit fond de vallée de la Dives, entre Tournai, Saint-Lambert et Chambois, la situation est tendue dès le début du mois. La concentration de forces d'occupation est peu rassurante et les bourgs deviennent vite invivables. Dans les campagnes, les réfugiés des bourgs avoisinants viennent s'ajouter à ceux issus du Calvados et de la Manche, qui se sont concentrés dans la région depuis le 12 juin. La ville toute proche de Trun était d'abord un débouché final des routes de l'exode organisées par l'administration de Vichy. Face au manque de capacités d'accueil et de vivres dans l'Orne, Vichy dut ensuite allonger les routes, vers la Mayenne notamment. En cette première quinzaine du mois, les réfugiés de Chambois sont alors souvent des ruraux qui ont pris la place des citadins arrivés plus tôt et déjà repartis vers le sud. Ces réfugiés participent aux foins, aux arrachages des pommes de terre, aux corvées de bois, à la traite... Les fermiers sont aussi appelés pour assurer les navettes sur les routes dangereuses de l'exode et transporter les personnes les plus fragiles.

L'expérience de 14-18

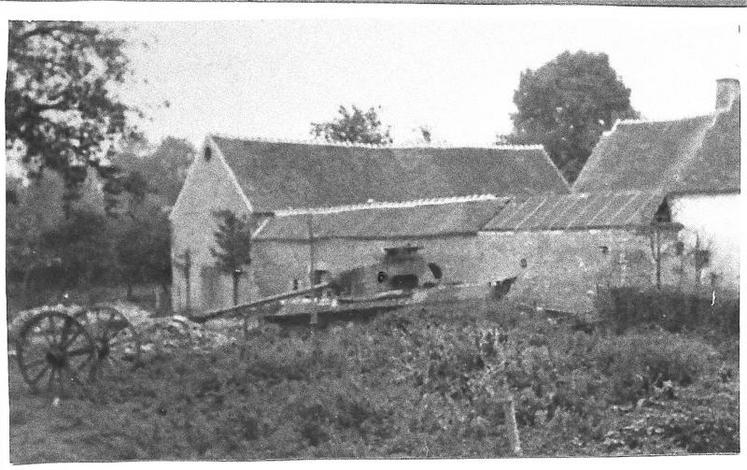

Début août, la population de la poche de Chambois sait que la guerre passera par là, mais ne pouvait pas se douter qu'elle serait piégée pendant dix jours de mitraille dans le plus grand théâtre de guerre de la bataille de Normandie. Les civils prévoient des abris, mais peu de vivres. L'expérience de la guerre de 14-18 est encore vivante et l'on creuse des tranchées bien conçues et efficaces, avec des boyaux en zigzag, pour arrêter les éclats d'obus. Pendant la bataille, les habitants se ravitaillent comme ils le peuvent. Le pain manque depuis longtemps, mais, tombés sous les éclats d'obus, les animaux offrent de la viande fraîche à qui est suffisamment dégourdi pour aller la récupérer, à l'image de cette jeune fille de 25 ans "qui allait traire les vaches pour les gosses et tout le bazar alors que ça mitraillait". D'autres n'auront presque rien à manger ni à boire.

Urgence sanitaire

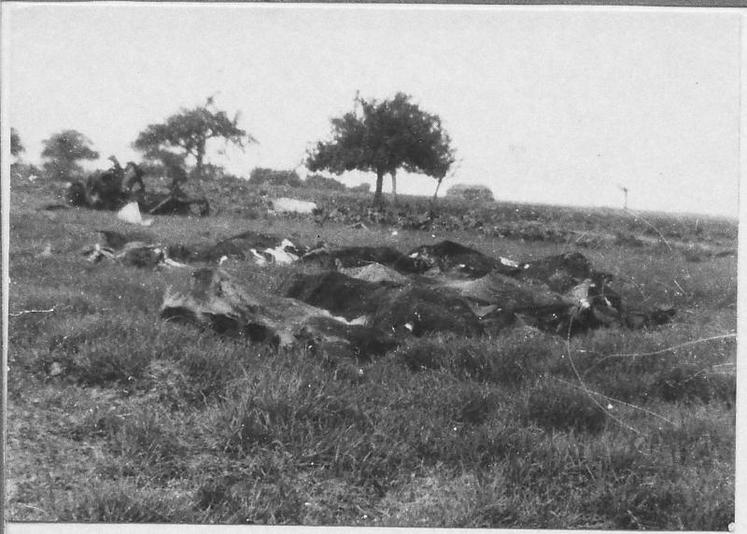

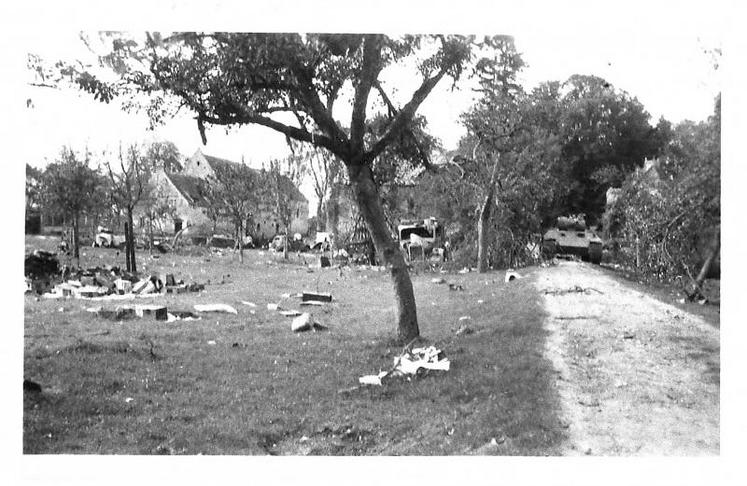

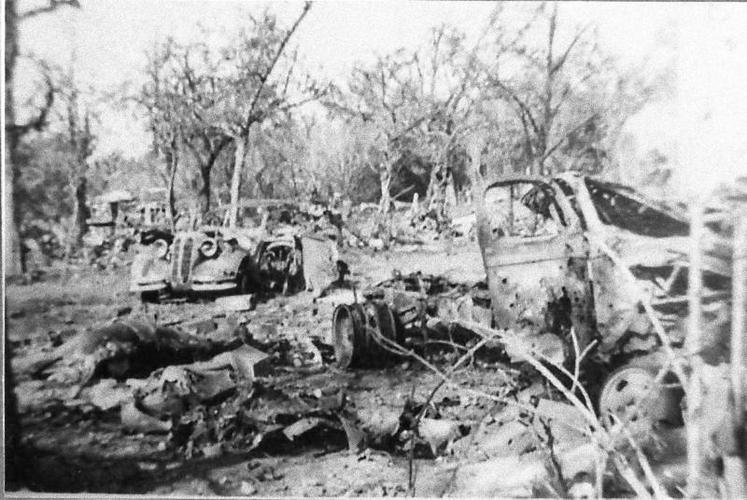

Après la bataille règne une odeur de cadavre insupportable. C'est un charnier de milliers de chevaux, d'une centaine de civils, de centaines de soldats alliés et de 12 000 soldats allemands. Certains ont encore, serré dans leurs mains, les photos de leurs compagnes et de leurs enfants. Pas le temps de s'apitoyer sur les vaincus ni de mener des représailles contre ceux qui ont sympathisé avec l'occupant. Les collaborateurs ont fui et il faut enterrer les cadavres, au risque d'une catastrophe sanitaire. Les alliés dégagent les routes au bulldozer et les habitants, aidés de prisonniers allemands, s'occupent des corps. "Cinq à six mois plus tard, un jus noir sort de la terre", se souvient Gaston Onfray.

Compenser les pertes

Les récoltes sont perdues, les bêtes sont tuées ou volées. La vallée est dévastée. Les maisons ont été visitées. Les Allemands se sont servis les premiers. Puis des civils ont profité du chaos. En revanche, la récupération sur le champ de bataille est considérée comme légitime, on ramène aussi les animaux en divagation. Dans les camions se trouvent des butins abandonnés par les Allemands. Mais les habitants du coin seront inspectés par l'armée britannique et devront rendre l'essentiel. L'administration permettra ensuite de racheter les trouvailles pour en acquérir les droits de propriété.

Dons inadaptés et indemnités dérisoires, les habitants devront compter sur leurs propres forces pour réhabiliter la vallée. Les agriculteurs redoublent de courage pour remettre leurs parcelles en production. La présence d'engins explosifs causera de nombreux accidents. Les fermiers réclament de faire cesser le va-et-vient des glaneurs, et de dégager les chemins pour le transport de la nouvelle récolte de 1945. La réhabilitation du secteur durera en fait jusqu'à la fin des années 50.