Gagner en autonomie fourragère permet aussi de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires

Joël Enguehard, éleveur laitier à Burcy près de Vire a introduit des prairies temporaires dans la rotation avec pour objectif d’accroitre son autonomie fourragère. Ce choix se traduit également par une diminution de 30 % de l’utilisation des produits phytosanitaires.

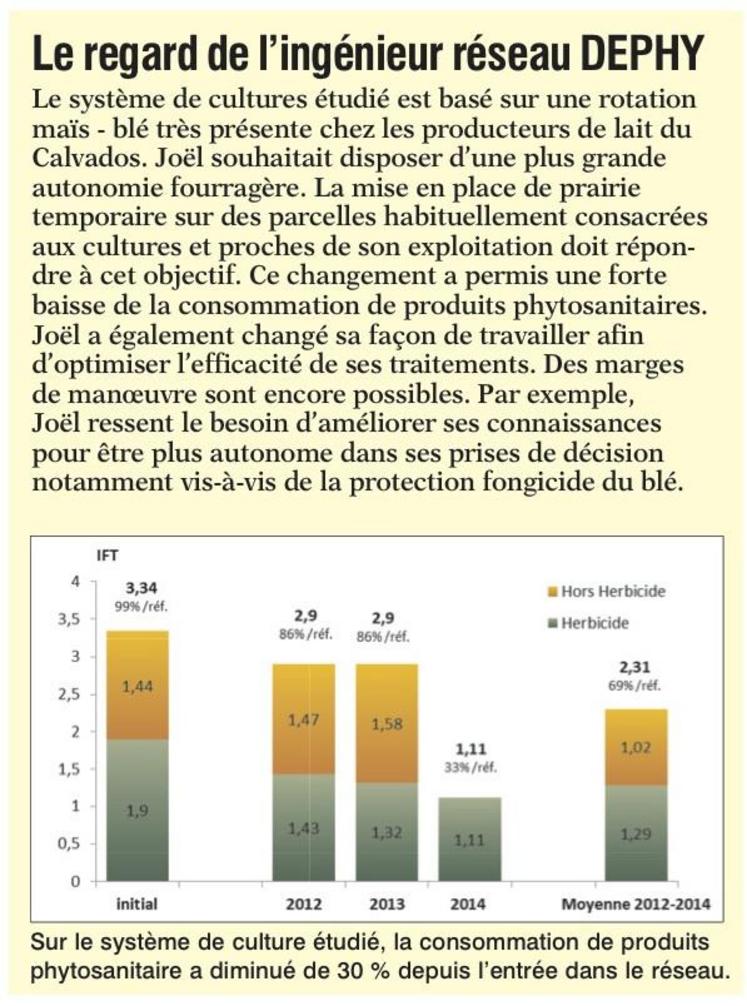

En 2012, Joël Enguehard a choisi d’intégrer le réseau DEPHY Bessin Bocage animé par la Chambre d’agriculture du Calvados. En plus de vouloir gagner en autonomie fourragère pour l’alimentation de son troupeau, il se posait des questions sur l’impact des produits phytosanitaires, notamment sur sa santé. Il a ainsi progressivement souhaité en réduire l’utilisation.Le système de cultures initial reposait sur une rotation courte classique maïs - blé. L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) du système était proche de 3,5, c'est-à-dire au même niveau que la moyenne régionale. Le contrôle des bio-agresseurs s’appuyait sur l’emploi de produits phytosanitaires combiné à plusieurs leviers agronomiques. Par exemple, l’alternance de cultures d’hiver et de cultures de printemps, l’emploi du labour systématique, et la couverture des sols après la récolte des blés permettaient déjà une bonne maitrise des adventices.

Allonger sa rotation avec des prairies temporaires

Pour gagner en autonomie alimentaire, Joël Enguehard a introduit dans sa rotation une prairie composée d’un mélange ray-grass anglais - trèfle blanc en remplacement d’une partie du maïs. Sur le plan agronomique, l’introduction d’une prairie temporaire présente de nombreux avantages. Elle diminue la pression des adventices et en particulier celles dont les graines ont une durée de vie peu élevée. Elle limite également le risque de maladie dans les céréales.Si elle est implantée pour au moins 3 ans, la prairie améliore aussi la structure physique du sol, ce qui induit une diminution des risques d’érosion ou de compactage pour les cultures suivantes. De même, la rétention d’eau, meilleure, favorise la résistance à la sécheresse. Enfin, après retournement d’une prairie, la culture suivante bénéficie d’un arrière-effet sur la minéralisation de l’azote organique du sol. Ce phénomène est d’autant plus important que la prairie contient des légumineuses. C’est le cas chez Joël Enguehard.

Optimiser les interventions phytosanitaires

Joël Enguehard cherche également à gagner en efficacité lors de ses interventions phytosanitaires. Pour cela, il recherche les meilleures conditions d’application possibles. Pour bénéficier d’une hygrométrie élevée et ne pas être gêné par le vent, il intervient tôt le matin. Ses interventions de désherbage sont réalisées plus précocement qu’auparavant. Ainsi les adventices ciblées sont moins développées et plus facilement contrôlées par des doses réduites de désherbant.

30 % de produits phytosanitaires en moins

Au final, les changements opérés ont permis de réduire d’environ 30 % l’usage de ses produits phytosanitaires. Des progrès sont encore possibles. Joël Enguehard souhaite notamment améliorer sa connaissances des maladies des céréales, afin d’optimiser ses interventions fongicides.

Témoignage de Joël Enguehard

Quelles ont été vos motivations pour intégrer le réseau DEPHY ?

L’utilisation de produits phytosanitaires me pose question, notamment vis-à-vis de la santé. Réduire leur utilisation en obtenant des résultats économiques équivalents est mon objectif. Les échanges avec les membres des différents réseaux DEPHY sont enrichissants et permettent de confronter les différentes stratégies mises en place par chacun d’entre nous.

Quels sont les changements opérés depuis l’entrée dans le réseau ?

J’observe plus souvent mes cultures pour intervenir suffisamment tôt, y compris au niveau du désherbage, et ainsi baisser les doses. Je fais également plus attention aux conditions d’application. Je traite de bonne heure le matin pour de meilleurs résultats. J’ai également fait évoluer ma rotation sur certaines parcelles. J’étais à la recherche de plus d’autonomie fourragère notamment en matière de protéines. L’introduction de prairie temporaire sur des parcelles en rotation maïs-blé devait me permettre d’atteindre cet objectif. Et le constat c’est que ce changement a également eu un impact sur ma consommation de produits phytosanitaires.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Initialement, je souhaitais introduire dans ma rotation maïs-blé un ray-grass d’Italie sur une durée de dix-huit mois. Si la quantité produite était au rendez-vous, la qualité du fourrage ne l’était pas forcément. J’ai donc changé de stratégie. J’ai implanté une prairie à base de ray-grass et de trèfle blanc. L’objectif est de la maintenir au moins quatre ans.

Techniquement et économiquement, êtes-vous satisfait de ces changements ?

Economiquement, il est encore trop tôt pour tirer un bilan mais la production attendue sur ma parcelle de ray-grass – trèfle blanc semble prometteuse. Techniquement, avec l’introduction d’une prairie temporaire dans ma rotation, je vois une nette différence pour la maîtrise des adventices. Après prairie, j’ai beaucoup moins de mauvaises herbes que sur mes parcelles qui sont dans des rotations maïs-blé.

Qu’est-ce qui vous permettrait d’utiliser encore moins de produits phytosanitaires ?

J’ai encore besoin d’améliorer mes connaissances pour être plus autonome dans mes prises de décision notamment vis-à-vis de la protection fongicide du blé.