Elevage

La salle de traite rotative est particulièrement adaptée pour les grands troupeaux

Les salles de traite rotatives représentent aujourd’hui une alternative aux installations classiques pour les troupeaux de taille importante.

La productivité du travail est un des enjeux essentiels pour demain, et les objectifs de qualité de vie conduisent les éleveurs à vouloir maintenir le temps de traite sur une durée raisonnable (1 h à 1 h 30 hors lavage par trayeur matin et soir). La salle de traite rotative, malgré un investissement élevé, répond à ces enjeux sans remettre en cause le système de production.Elle permet de gérer des lots et de conserver de la souplesse à l’occasion d’un agrandissement ou d’un regroupement d’exploitation.

Roto intérieur et roto extérieur

- Roto intérieur : le trayeur est situé à l’intérieur de l’installation. Les vaches sont positionnées en épi et les faisceaux trayeurs se branchent par le côté comme en salle de traite épi classique.

- Roto extérieur : le trayeur est situé à l’extérieur de l’installation. Les vaches sont positionnées perpendiculairement aux quais, la pose des faisceaux se fait entre les pattes arrières comme en salle de traite TPA.L’ergonomie, l’emprise du sol de la plate forme, la circulation du trayeur et des animaux, l’intégration dans le bâtiment, la cadence et l’hygiène de traite sont des éléments décisifs à prendre en compte dans le choix d’une salle de traite rotative intérieure et extérieure.

Le bloc traite pour un équipement circulaire

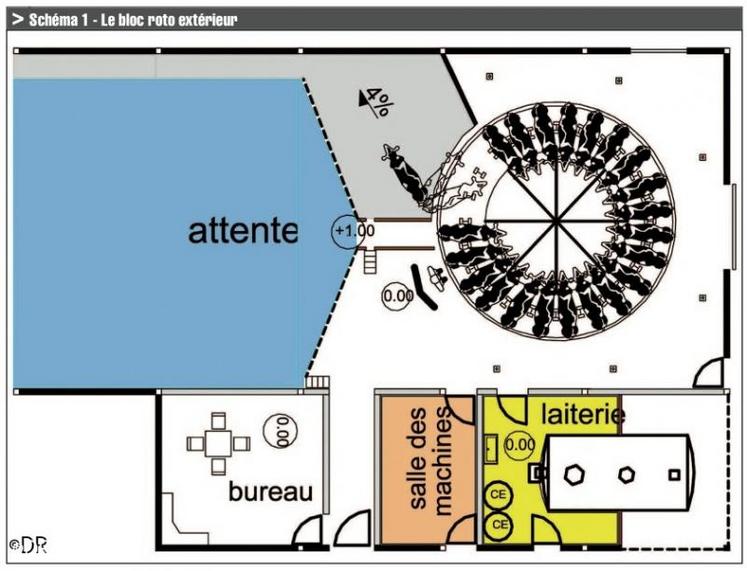

- L’aire d’attente. Les vaches doivent arriver de façon continue et régulière.Il est indispensable de prendre en compte dans la conception du bloc traite un espace d’attente évolutif, car il peut devenir limitant en cas d’extension de troupeau.Le besoin en espace d’attente peut être important, il faut se poser la question d’une aire spécifique ou partagée avec l’aire d’exercice.

- Le bloc roto extérieur. Voir schéma 1.

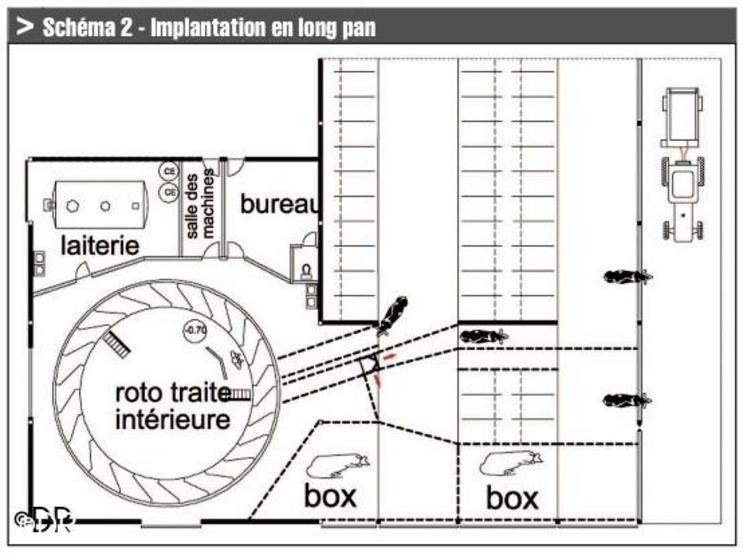

- La salle de traite. A l’inverse d’une salle de traite classique, une salle de traite rotative ne peut pas du tout être agrandie après construction.Elle nécessite une infrastructure imposante en maçonnerie et en charpente. Il est donc important de bien réfléchir à sa dimension et éventuellement d’anticiper sur l’évolution de la taille du troupeau.La conception du bâtiment devra s’adapter à une plate forme circulaire, le plus souvent le bâtiment est rectangulaire avec des angles qu’il convient de valoriser par des annexes.

La circulation des animaux et des personnes

La circulation des vaches est un élément important pour un bon déroulement de la traite en roto. Elle influence le temps de traite, le confort de travail et doit se faire en continu.Pour limiter les interventions de l’éleveur pendant la traite, il faut :

- une aire d’attente plutôt en longueur avec un effet entonnoir vers l’entrée du roto ; elle est équipée d’une barrière poussante ;

- un couloir d’entrée spécifique avec une paroi de séparation ajourée (encadrés Roto extérieur Roto intérieur).

L’implantation dans le bâtiment

Du fait de son encombrement important, le bloc traite roto constitue un espace bâtiment en tant que tel, intégré ou non sous la stabulation. Comme pour les autres salles de traite, l’implantation du bloc traite roto doit être réfléchie en fonction de la configuration du terrain, de l’orientation du bâtiment et de l’accès du laitier, du respect des circulations. Elle ne doit pas gêner un agrandissement éventuel du bâtiment. Quel que soit le roto (traite intérieure ou extérieure), le bloc traite peut être positionné en pignon, en long pan ou séparé (schéma 2).

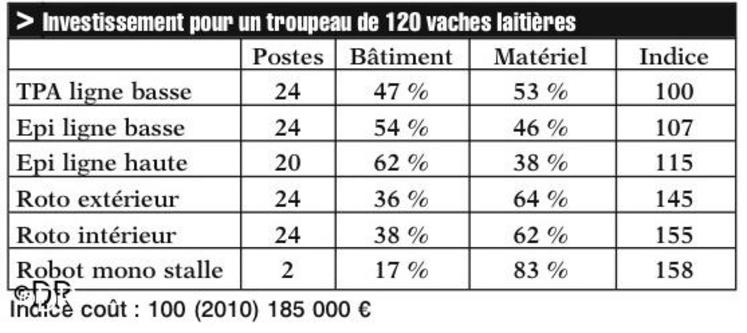

Le coût de la traite rotative

Le montant de l’investissement constitue, avec le temps de traite, l’un des principaux critères de choix d’une installation de traite (tableau).

En savoir plus

Cette brochure de 8 pages éditée ce mois-ci reprend dans le détail l’ensemble des points ci-dessus, mais aussi les éléments portant sur la conception et la construction de la salle de traite, la gestion des effluents, les cadences de traite.Le document est disponible auprès des Chambres départementales d’agriculture et du CIRLVBN.Il a été réalisé dans le cadre du CPER grâce au soutien financier de la Région Basse-Normandie, de FranceAgriMer, et du CIRLVBN.