Les Chambres d’agriculture normandes s’engagent

Prise de conscience collective.

L’agriculture des dernières décennies a connu une mutation sans précédent grâce à l’amélioration conjuguée des techniques culturales, du machinisme et de l’agrochimie. Cette évolution s’est traduite par un accroissement des rendements, de la productivité (plus d’ha travaillés/UMO), mais aussi des intrants (engrais, phytos, semences), de l’énergie, et des émissions de GES. Si les agrosystèmes “modernes” ont fait de l’agriculture le 2e secteur d’activité exportateur français, contribuant ainsi à l’augmentation du PIB national, il en est pas moins vrai qu’ils ont aussi engendré la simplification des systèmes de production ,des paysages (réduction des surfaces en herbe, des haies et mares), et à une spécialisation des territoires, en partie responsable du déclin de la biodiversité (fonctionnelle etc…).Face à ce constat les agriculteurs ont progressivement développé des alternatives comme la protection intégrée (raisonnement à la parcelle), l’agriculture intégrée (raisonnement à l’exploitation), l’agriculture raisonnée (respect des seuils d’intervention), et dans certains cas l’agriculture biologique.Pour amplifier le changement de fond auprès des agriculteurs Normands, les Chambres d’agriculture normandes conduisent de nombreuses actions, amplifient leur recherche appliquée, traquent l’innovation dans les exploitations, et accompagnent les agriculteurs dans leurs mutations (changement de pratiques et/ou systèmes) en repositionnant l’agronomie au cœur du conseil.Dans ce contexte l’agro-écologie apparaît comme une des voies possibles pour permettre à l’agriculture de concilier équitablement l’économique, l’environnement et le social.C’est pourquoi les Chambres d’agriculture Normandes se sont engagées depuis 18 mois dans l’Appel à Projet (AAP) “vers plus d’agro-écologie “ soutenu financièrement par le Conseil régional de Basse-Normandie.

Les grands axes étudiés dans le projet

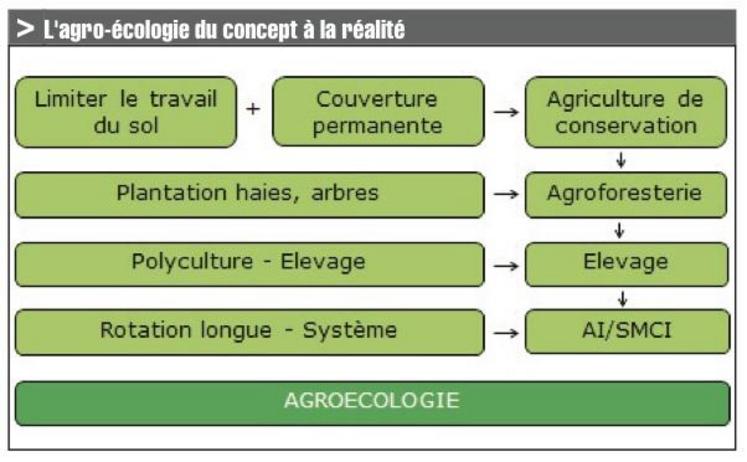

L’agro-écologie en NormandieIl ne s’agit pas de proposer une nouvelle définition de l’agro-écologie, qui par ailleurs a déjà fait l’objet de nombreux travaux scientifiques débouchant sur différentes définitions évoluant au fil du temps, mais passer du concept à la réalité afin de rendre compréhensible la notion d’agro-écologie au plus grand nombre d’agriculteurs normands.Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, différentes portes d’entrée peuvent être activées par les agriculteurs pour faire de l’agro-écologie.

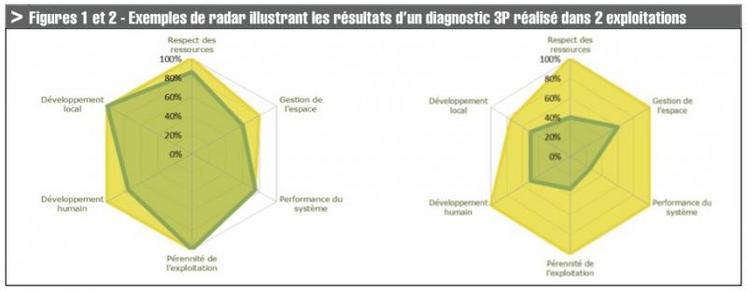

Réalisation de diagnostics triple performance

Les Chambres d’agriculture Normandes n’ont pas attendu le développement de l’outil national pour évaluer la triple performance sur un certain nombre d’exploitations de systèmes différents, elles ont élaboré un outil ayant pour objectif de sensibiliser les agriculteurs et d’identifier des marges de progrès pour améliorer la résilience des situations rencontrées (figures 1 et 2).

Recherche appliquée et innovations: quelques exemples pour illustrer nos travaux

Mélanges variétaux blé : mesurer l’intérêt technico-économique

Travaux menés en partenariat avec l’INRA pour tester les mélanges variétaux en blé dans le cadre d’un projet sur 4 ans intitulé Wheatamix. L’objectif est de mesurer l’intérêt des mélanges de variétés de blés sur une parcelle, par rapport à l’implantation d’une seule variété sur la parcelle.Les mélanges devraient permettre de déterminer les règles d’assemblage de façon plus précise (génétique, écophysiologie) et d’évaluer leur pertinence dans différents contextes de production. A terme ces recherches devraient permettre de faire les bons choix au moment du semis afin de réduire l’usage de produits phytosanitaires.

Résistance des graminées et de certaines dicots : agir pour la qualité de l’eau

La résistance des mauvaises herbes rend difficile, voire inefficace l’utilisation de produits phytosanitaires. Cependant, la combinaison de pratiques agronomique et chimique peut permettre d’éviter que l’effet de résistance des plantes ne perdure.A terme, ces recherches doivent permettre d’envisager des pratiques de désherbage différentes, de repenser les périodes de lutte contre les mauvaises herbes, et surtout de diminuer l’usage de produits phytosanitaires. Un élément essentiel, notamment dans les zones d’actions prioritaires telles que les “Bassins d’alimentation de captage”.

Diversification des assolements en grandes cultures: créer des filières locales durables

La diversification des assolements vise à développer des synergies pour identifier, tester et développer de nouvelles productions agricoles. Ce projet conjugue performance environnementale, économique et sociétale. Son objectif ? Permettre un allongement de la rotation des cultures, développer de nouvelles cultures et ainsi réduire l’usage de produits phytosanitaires herbicides notamment), consolider le revenu des exploitations et développer des filières locales.Agriculteurs, coopératives, négociants, instituts techniques sont partie prenante, afin que les cultures testées répondent à la demande du marché. Pois chiche, lupin, avoine nue, soja, sarrasin sont expérimentés.

Diversification des assolements en systèmes élevage

L’introduction de légumineuses dans les assolements fourragers : luzerne en secteur séchant, protéagineux en terres plus profondes, permettent un accroissement de l’autonomie fourragère et une réduction des apports azotés dans la rotation.

L’agriculture de conservation : améliorer le travail du sol grâce à l’agronomie

Visant à développer des systèmes durables et rentables, l’agriculture de conservation repose sur trois principes : une couverture des sols la plus permanente possible, un travail réduit du sol, des rotations et associations culturales. Concrètement cela se traduit par différentes techniques employées sur les exploitations. La mise en place et la valorisation d’intercultures (des cultures semées au printemps ou à l’automne, couvrant le sol), des méthodes de semis direct, de semis sous couvert végétal en place ou encore le strip-till qui consiste à ne travailler le sol que sur la ligne de semis.

L’agroforesterie : l’association bénéfique des cultures et des arbres

L’association, dans une même parcelle, d’une culture annuelle (céréales, légumes…) et d’arbres destinés au bois d’œuvre, profite aux deux cultures. L’arbre permet une meilleure utilisation de la ressource en eau, et augmente le taux de matières organiques dans le sol (grâce à ses racines, son feuillage, ainsi que l’activation de la microflore du sol). Dans le même temps, les cultures implantées obligent l’arbre à s’enraciner plus en profondeur, et l’espacement des plantations leur permet de s’épanouir. Bien réfléchi, la mise en place de parcelles agroforestières est donc profitable aux cultures, au sol, aux ressources en eau.

Accompagnement des agriculteurs dans le changement de leurs pratiques/ systèmes

Les Chambres d’agriculture s’appuient sur leurs réseaux de groupes constitués (cultures, élevage) pour réaliser les transferts de connaissances et de références acquises : réunions, notes techniques, messages, sites des Chambres.Elles diversifient leurs offres de service (ex : agriculture de conservation dans l’Eure) pour élargir leur public et ainsi toucher un plus grand nombre d’agriculteurs.

Perspectives

La poursuite de ces travaux, et le repérage de systèmes innovants (“atypiques et qui marchent”) font des Chambres d’agriculture les acteurs et les moteurs du changement auprès des agriculteurs normands. Elles comptent bien amplifier cette dynamique, le PPR (projet pilote régional) qu’elles pilotent devrait y contribuer.L’agriculture “climato-intelligente” regroupant la technique et les nouvelles technologies (équipement/machinisme pour l’agriculture de précision), ne doit pas être opposée à l’agro-écologie, elle est complémentaire et peut contribuer à l’amélioration du volet environnemental (meilleure utilisation des intrants).Les agriculteurs ont donc une large palette d’outils et de pratiques pour réduire leurs intrants, allant des techno-sciences à la rupture systémique. Les enjeux auxquels doit répondre l’agriculture moderne, met en évidence la notion d’engagement réciproque agriculteurs-citoyens-pouvoirs publics, source d’une véritable reconnaissance sociale des agriculteurs et de leur travail. Souhaitons que l’agro-écologie et les techniques innovantes y parviennent.

(1) Groupe régional pilotant les travaux/agroécologie :Angélique Troussier - CA 50 - David Delbecque - CA 14 - Perrine Moris - CA 61 - Quentin Bordier - CA 76 - Odile TauvelEmilie Chéron - CRAN