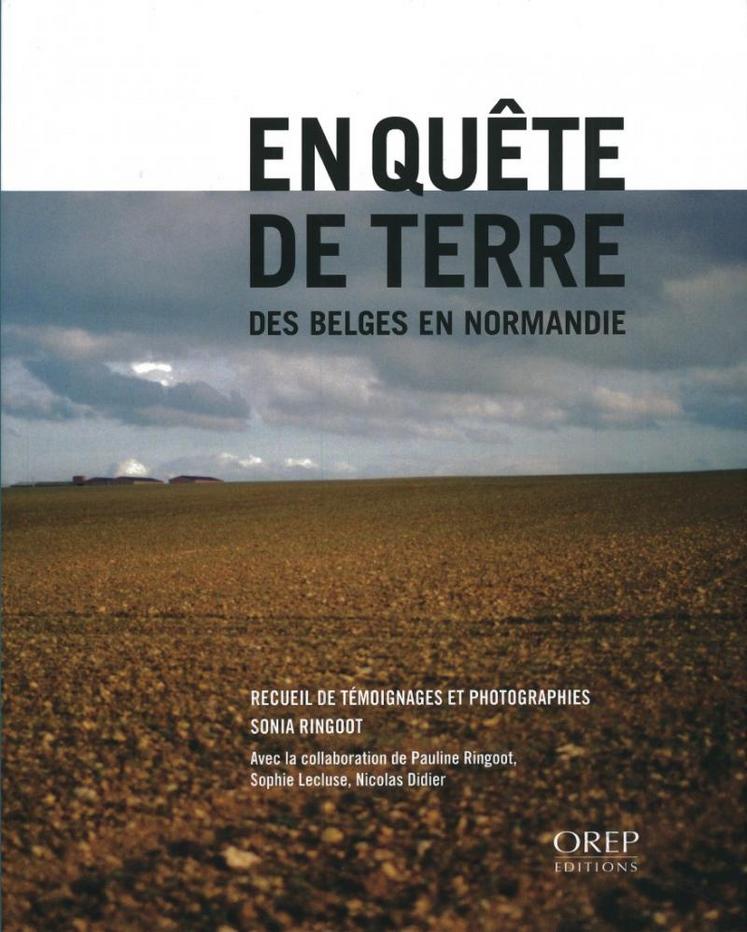

A lire

L’histoire belge des paysans Normands

Entre les deux guerres, de nombreux belges sont venus s’installer en Normandie. Dans son livre “En quête de terre”, Sonia Ringoot recueille les témoignages de leurs descendants. Ils sont

une cinquantaine à avoir ouvert leurs portes à l’auteure.

En 2008, Sonia Ringoot s’est interrogée sur l’origine de son nom. “Des deux côtés, j’ai des origines belges”. L’auteure est donc partie à la rencontre de ces Belges devenus Normands et Français et de leurs descendants. Ils ont d’abord livré un témoignage radiophonique, diffusé sur France Culture. Ce recueil a d’ailleurs obtenu le prix Pierre Schaeffer de la création sonore. Un livre accompagne désormais cette bande sonore. Les photographies des protagonistes y accompagnent leurs témoignages.

Une migration massive entre les deux guerres

“En quête de terre”, c’est l’histoire des Depestel, Vandenbroucke, Vandermersch. Ces noms à consonance belge sont aujourd’hui enracinés en Normandie. “Dès le XIXe siècle, de nombreux Belges flamands ont immigré en Normandie. Dans les années 20, ils reprennent les fermes à l’abandon d’une population paysanne décimée par la Grande guerre et s’installent avec leurs familles. De nombreux Belges exilés pendant la guerre font le choix de retourner ou de rester en France, dès 1919. L’occupation allemande a démantelé les usines. Sur la ligne de front, de nombreuses terres sont encore gorgées d’explosifs. Après la guerre, les belges n’ont pas retrouvé leurs terres ou leurs fermes. Les Flandres sont également des catholiques convaincus. Les familles de 10 ou 12 enfants ne sont pas rares”, explique l’ouvrage. De son côté, la France recherche de la main d’œuvre. 670 000 paysans ou ouvriers français ont été tués pendant la guerre. Les propriétaires normands recherchent des bailleurs. Les Belges jouissent d’une bonne réputation. Leurs compétences sont reconnues. Le développement de la culture du lin et de la betterave en est l’emblème. Ces migrants contribuent au renouvellement agricole, en important de nouvelles méthodes : engrais, travail sur le choix des variétés. Ces Belges restent avant tout des cultivateurs, plus que des éleveurs.

Extraits

Christian Hoste (67 ans, Bourguébus, Calvados). Ses grands-parents sont arrivés dans le Calvados en 1926.

“Mon grand-père avait entendu dire qu’en Normandie, il y avait des fermes à louer, les propriétaires ne trouvaient pas de locataires pour reprendre les fermes en friches. C’était la crise agricole. Donc, un matin, il a pris le train à Lille avec son copain Quaghebeur. Ils sont descendus à Caen sans parler un mot de français. Il était à peu près 14 h 30 et ils ne savaient pas où aller. Sur le quai de la gare, ils se sont fait aborder par deux Français qui leur ont demandé s’ils étaient Flamands et s’ils cherchaient des fermes. Les propriétaires avaient entendu dire que les Belges remettaient bien les fermes en état et qu’ils payaient bien. Ils sont donc partis chacun de leur côté visiter les fermes respectives des deux hommes, mon grand-père à Olendon et Quahebeur à Jort, quelques kilomètres plus loin. Ils ont fait affaire et se sont retrouvés le soir à Falaise”.

Gérard Vandecandelaere :

“C’était intenable au début pour ceux qui repartaient en Belgique. Il y avait tellement de travail à boucher les trous et puis l’odeur était tellement nauséabonde… Des cadavres, des chevaux, tout ça… Ce n’était pas enterré et le pays a longtemps senti très mauvais”.

Norbert de Stoppeleire (64 ans/ Serans, Orne)

“Le grand-père ne voulait rien laisser au hasard et tout apporter, sans savoir si tout cela serait utile. Il y avait sept wagons rien que pour eux”.

Gérard Declerck (79 ans/ Condé-sur-Ifs, Calvados). Ses parents sont venus s’installer dans la région de Falaise en 1924.

“Quand il est arrivé en Normandie, son argent était dévalué. L’argent belge valait moins cher que le franc. Alors au début, il ne pouvait pas beaucoup investir. (…) Il cultivait des spécialités belges, comme le lin, la pomme de terre, la betterave à sucre. Il a commencé avec deux poulains qu’étaient même pas dressés. C’est ma mère qui les tenait à la bride. Les Français dirigeaient le cheval avec deux guides alors que les Belges n’avaient qu’un cordeau”.

Bernard Vandermersch (72 ans/ Falaise, Calvados).

“Dans les années cinquante, on rentrait doucement dans la mécanisation. En 1954, il a fondé une entreprise de défrichement pour le remembrement. Mon père voulait dégager les haies, voir l’horizon, anticiper la mécanisation. Les Belges étaient des laboureurs, des défricheurs”.